生死超越與人間關懷--神仙信仰在道教與民間的互動

|

|

這本專著是李小光同志在其博士學位論文的基礎上加工而成,應該說,這一選題具有一定的創新價值。

李小光同志于1996年免試進入四川大學宗教研究所攻讀碩士學位,從那時起便一直由我擔任他的導師。從攻讀碩士到博士畢業,六年光陰彈指間匆匆消逝,隨著人生閱歷和知識素養的積累,他也從一個聰穎而莽撞的少年學子成長為一名沉穩但不失進取心的青年學者。六年裏,他發奮圖強,博覽群書,對於道教神仙信仰方面的修業,用力尤勤。故而當他將之確定為畢業論文的選題時,我表示了首肯,我以為,這一選題至少有兩方面的重要意義。

其一是關於道家、道教在中國文化中的地位問題的評價。近年來,道家、道教的研究漸漸引起我國學術界重視,但對道教神仙信仰進行系統性的研究成果少之又少。魯迅先生于l918年8月20日在致許壽的信中嘗雲:“前曾言中國文化根柢全在道教,此說近頗廣行。以此讀史,有許多問題可以迎刃而解。”在李小光的論文中,作者以此為出發點,嘗試梳理了道教修仙理論的轉型與中國文化主題的轉向歷史,認為前者往往發生在後者之先並為後者提供了核心內容。比如道家以“道”為主要範疇、以“氣”為生成手段,率先完成了中國文化宇宙論的探討,其後則有讖緯神學和董仲舒神學思想的出現;道教《太平經》和《周易參同契》提出了肉體永固和:“精神主生”等不同說法,則又引發了魏晉玄學有關“貴無”、“崇有”的本體論大討論;南北朝時道士宋文明、臧玄靖闡發的心性超越思想加之後來的重玄思潮,則促成了佛教禪宗的出現和儒家理學的革命。從上述情況來看,道教文化本身所具有的活力——亦即對社會變化的適應性和對中國文化發展的引領作用理應引起我們更大的注意。

其二是道教神仙信仰在中國文化中的理解問題分析。作者認為,一個極為明顯的事實是,對神仙信仰的理解在傳統中國社會(甚至直到現代)不同的社會階層出現了理解偏差。那麼,問題隨之出現:產生這種偏差的原因何在?它是人為的還是必然的?這種偏差對神仙信仰本身又產生了怎樣的影響?這種影響是有益的還是有害的?它的一般性社會後果是什麼?在文化層面和社會層面又分別起到什麼樣的作用?我認為,對這些問題的解答將推進道教研究的深入。

經過辛勤耕耘和修訂增益,李小光同志的這本論文全面深入地考察了神仙信仰的形成和演變,並結合宗教學、民俗學、歷史學來深入發掘神仙信仰的文化內涵,析理出了神仙信仰在不同社會階層之間的互動原因和方式,頗多新見和創見。我認為,本書的主要成就表現在如下三個方面:

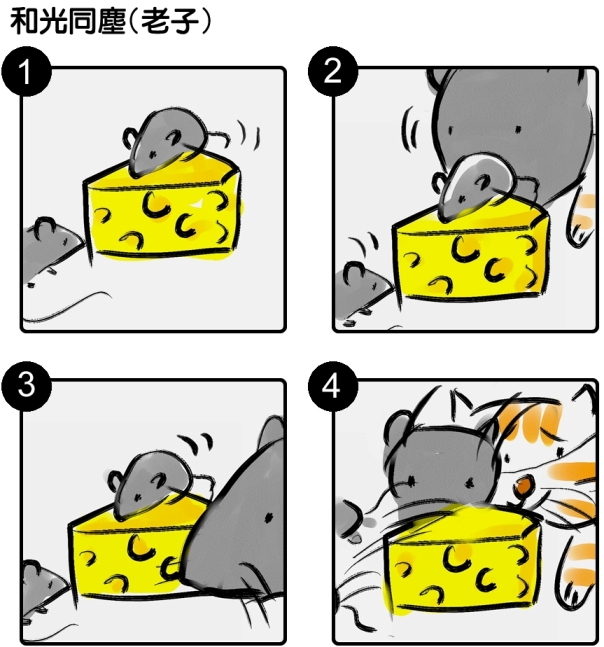

第一,本書第一次對道家的原始樂園思想進行了系統分析。原始樂園思想是道家思想的重要內容之一,但歷來為學界所忽略,作者認為,道家的原始樂園思想其實是對人間社會的一種政治秩序的設計,在這樣的政治藍圖中,人類可以重新建立起與自然的和諧互動,而這決非簡單的歷史的倒退,更確切地說,它應該是對人類理想社會的一種前瞻和嚮往。

第二,本書在系統析理道教天界的建構和道教神仙信仰的排列的基礎上,對道教官觀建築及洞天福地的規劃進行了文化考察,指出道教最早的神仙信仰著重點在於對仙境的信仰上.這既是對道家原始樂園的繼承,同時也可以用來解釋早期道教無神像的原因。

第三,本書第一次系統分析了道教神仙信仰在歷史發展中所呈現的信仰分層現象。認為在知識型道士階層和在一般民眾階層,神仙信仰的表現形式和真正內涵都出現了相當大的差異。

在知識型道士階層,道教神仙信仰的重點在於對人生生死問題的超越追求,並給中國人文特徵的形成造成了深刻影響;而在一般民眾階層,神仙信仰則更多地體現為一種拯救特徵,儘管在各個歷史時期民間所崇奉的神仙一直在變化,但其祈福祛災、有求必應的人格神形象卻一以貫之。

儘管存在這樣的差異,但神仙信仰在二者之間仍然保持著緊密的互動關係,道教神仙經由天書、小說、詩歌等種種途徑進入民間,而民間所崇奉的神靈在其影響日益擴大時,也相繼為道教所吸納,這種互動給道教和民俗都帶來了深遠影響。

本書取材宏富,引證詳明。作者在資料的收集、鉤稽、組織、提煉、運用方面嚴謹踏實,行文思路清晰,語言流暢,立論可信,無論是對從事道家、道教研究的專家還是一般愛好者,都是一本值得一讀的好書。

李剛

2002年7月8日

一研究道家、道教神仙信仰的意義

一直以來,研究道教的學者在長生成仙是道教的核心信仰這一問題上是達成一致的,如卿希泰先生曾說:修道成仙思想乃是道教思想的核心,道教“其他的教理教義和各種修煉方術,都是圍繞這個核心而展開的”。李養正先生也認為:“不論道教的教義及道術多麼龐雜,其教義的核心仍是神仙信仰。”不獨國內學者持此種意見,國外學者亦是,日本學者窪德忠在其著作《道教史》第一章中說:“在地球上使自己生命無限延長,這就是神仙說的立場。似乎可以認為現實的人們所具有的使天生的肉體生命無限延長並永遠享受快樂的欲望,便產生了神仙說這樣的特異思想。這種思想在其他國家是沒有的。”

神仙之說,其實並非源於道教,早在中國古代神話中就已出現了後世神仙的雛形——不死民和不死國、不死樹(仙藥)。《山海經.海外南經》記載:“不死民在其東,其為人黑色,壽不死。”郭璞注雲:“有員丘山,上有不死樹,食之乃壽。亦有赤泉,飲之不死。”《大荒南經》載:“有不死之國,阿姓,甘術是食。”至先秦道家著述種就可屢屢見到。只不過在先秦道家那裏,神仙要麼存在於海外仙山中,要麼存在于未有文明的原始樂園中,以致於《莊子》中說:“藐姑射之山,有神人居焉。”《史記、封禪書》亦載:“渤海中有蓬萊、方壺和瀛洲”三神山,“誅仙人及不死之藥在焉。”道家對原始樂園、仙境神仙的信奉為後世道教所繼承並改造,而隨著歷史的發展,道教產生了分化,一方面是神仙信仰在民間影響越來越大,而對長生成仙的追求則轉換為文化形態在上層社會中一直擁有巨大影響,並在不同時期以不同的文化形態出現。

筆者認為,對道家,道教神仙仰進行研究,首先離不開神仙信仰的歷史考察,也就是神仙怎樣成為道家、道教的信仰核心的。其次,道教的神仙信仰在社會歷史發展中,又出現了怎樣的改變,這種改變的原因何在,又對社會歷史產生了怎樣的影響?最後,道家、道教神仙信仰的文化意義是什麼,亦即這一信仰是怎樣塑造了中華民族的民族性格,它與民俗中的神仙信仰存在怎樣的關係?從更寬廣的視野來看,中國古老的道家、道教神仙信仰在人類未來金球倫理(或日普世倫理)的建設方面能夠提供怎樣的啟迪意義?對這些問題的解答將構成本文的主要內容。

二 道教神仙思想的信仰分層

隨著世界範圍內對中國文化研究的深入,道教作為中國文化形態的代表範本正引起越來越多的重視,很多全新的理論、觀點也被提了出來。如美國學者本傑明•史華慈在《古代中國思想世界》一書的後記裏談到,很多人把中國文化看成一個包括了上層與下層文化的統一體,他舉出弗裏德曼《論中國宗教的社會學研究》為例,弗氏認為中國的精英宗教和農民宗教都建立在共同基礎上,它們是一種宗教的兩種版本,這兩種宗教“只是習慣用語式的互譯”,但是史華慈認為這種說法過於強調了二者之同而忽略了彼此之異,因為這兩種文化在中國思想的歷史上“產生了決定性的分離”,所以,二者之問“並非同一種文化的兩個版本間不成問題的平行並列,而是一種既包括相互影響又包括至少部分分離的兩個領域之間相互緊張的經常性動態互動關係”。

國內的葛兆光先生亦有此種看法:“當我們看道教在中國文化中的影響的時候,我們深深感到‘上位層次文化’即官僚——士大夫化與‘下位層次文化’即俗文化的差異,這種差異使道教的影響也分為兩類,甚至使道教也形成了士大夫道教與民間道教(雖然在組織、流派上並未分開),這是接受者對文化‘發出者’的‘整合’。當然,並不是說這兩種文化是毫不相干的,正儒魯迅所說,百姓‘間接受古書的影響很大’,‘每每拿紳士的思想作自己的思想’,問題是這兩種內在精神一致的文化,由於其結構的差異,導致了其功能的不同。”

如果我們以“精英宗教”和“農民宗教”來指稱中國宗教的不同層而——上位層次文化與下位層次文化,那麼第一個問題是,我們應該怎樣劃分出中國古代社會的精英階層。

首先,我們劃分中國古代社會不同階層的依據是什麼?這裏我們不適用一般所採用的經濟標準,而是採取文化標準,因為在中國古代社會,財物並不是一個人所處階層的最突出表徵,甚至在很多情況下,財產的多寡反而會導致一個人社會地位的下降。由於中國古代社會是以受教育程度、文化素養與生活態度來品評一個人的,那麼,最好的依據也許就是這些。從宗教信仰的角度而言,一些依靠祖蔭或血緣而獲得上層身份的人,其信仰則可能與其身份並不一致,儘管他在政治地位、經濟條件上與下位層次並不一樣。

其次,對道教的信仰階層進行劃分的意義是什麼?作為一種普遍的文化現象,其實無淪上層文化人還是下層民眾,其思想的深處都需要宗教,區別在於,上層文化人如果說可以在道教經典的閱讀和道教哲理的思辨中得到理智的安慰,在道教所指出的生活境界中得到人生的情趣,在道教的儀式裏感受到天理與人心的溝通,那麼,下層民眾因其所受教育的有限,就無法從這裏感受到道教的意義,在民間,道教的意義在於它是一種生活的依據,一種在生活中解困脫厄祈福得佑的對象,而且,有時候,甚至道教組織也成為了一個互相依賴以對付外在世界各種壓力的弱勢群體,普通民眾甚至可以在這裏找到生存的信心與意義。

第三,道教神仙信仰在不同社會階層的表現形式。在上層文化人眼中,道教的神仙是隨著文化的演進而不斷有所改變的,下文將揭示這一變化過程。而在下層民眾那裏,神仙的數量雖然可以不斷增加,但是,其形象卻一直是以原始的人格化面貌存在的。

然而即使這樣,依然會有這樣一個問題存在,即所謂的上層文化人本身是一個嫫糊的範疇,比如在同樣屬於文化人層次的道教學者(或許稱為學者型道士更合透)和擅長舞文弄墨的文人騷客那裏,對道教神仙信仰的看法亦有相當大的不同,因此,本文所言的文化人應只限予道教學者,至於道教神仙信仰在道教學者之外的文化人群體的影響,則只能留待日後專文另述了。

三 道家、道教神仙信仰的建構及其歷史演變

在對理想原始樂園和神仙的信仰方面,道家是道教最直接的思想淵源。

首先是道家的原始樂園信仰為道教所繼承。在《莊子》一書中,我們可以看到非常明確的關於原始樂園信仰的表述,莊子嚮往一個人人自食其力、同德而不黨的公正、自由社會,其理想的原始樂園是“至德之世”和“建德之國”。《莊子•馬蹄》說:“彼民有常性,織而衣,耕而食,是謂同德;一而不黨,命曰天放。”在這樣的社會中,人人淳樸真實:“端正而不知以為義,相愛而不知以為仁,實而不知以為忠,當而不知以為信,蠢動而相使不以為賜。”這就是“至德之世”的社會風尚。實際上,莊子“至德之世”的原始樂園理想是建立在極其強烈的現實批判精神之上的,司馬遷在概述那個時代時說:“當是之時,秦用商君,富國強兵;楚、魏用吳起,戰勝弱敵;齊威王、宣王用孫子、田忌之徒,而諸侯東面朝齊。天下方務於合從連衡,以攻伐為賢。”頻繁的戰亂給人們的生活帶來了極大的痛苦,莊子通過對人與自然、人與人尚無任何對立的遠古社會的憧憬,表現了他對社會現實的不滿。這種理想的社會景象我們同樣可以在老子那裏找到。一個不容忽視的事實是,在道家對原始樂園的建構中,聖王在其中一直扮演著最為重要的角色。

道家原始樂園思想所蘊涵的對現實社會的批判精神為道教所繼承並加以改造,在道教早期經典《太平經》和《老子想爾注》中,我們可以看到許多對現實社會的批判。但是,在道教經典中,理想中原始樂園不再是時間向度的回歸——回歸到文明開化以前——反而被轉化為現實社會之中。《太平經》認為有一種“太平氣”,這種氣具有公正無私、平均博愛的性質,如果一個社會盛行“太平氣”,那麼這個社會就是公正安寧快樂和諧的。《太平經》這樣描述太平社會:“頌聲作矣,萬物長安矣,百姓無言矣,邪文悉自去矣,天病除矣,地病亡矣,帝王遊矣,陰陽悅矣,邪氣藏矣,盜賊斷絕矣,中國興盛矣,稱上三皇矣,夷狄卻矣,萬物茂盛矣,天下幸甚矣,皆稱萬歲矣。”而“太平氣”的到來很人大的程度上依靠皇帝的努力,《太平經》對明君的規勸在該經中屢屢出現,既告誡明君要“上道德而下刑罰”,又要求明君應遍舉賢才,知人善任,“……是故古賢重舉措求賢,無幽隱,得為古。得其人則理,不得其人則亂矣”。《太平經》明言:“自古者諸侯太平之君,無有奇神道也,皆因任心能所及,故能致其太平之氣,而無冤結民也。”《太平經》和《老子想爾注》等道教早期經典對道家原始樂園思想的時間向度上的改造,在民間道教所生存的底層社會造成了極大影響。從此,我們不難看到,中國歷史上許多農民起義無不借助原始樂園思想來擴大自己的號召力,上起黃巾起義和託名李弘的農民起義為開端,下至太平天國和義和團為終結,原始樂園理想所起的作用均至關重要。

魏晉時期,哲學的主流是玄學。玄學是對動盪的社會現實的反思,它的主題是自然與名教的關係問題,很明顯,它旨在為現實的社會秩序提供合法性證明。魏晉時期,王朝更換頻繁,極大地動搖了儒學所建構的名教思想這一社會制度理論基礎,這種禮崩樂壞的社會背景,迫使人們開始重新為社會秩序打造理論基礎,此時道家道教的思想被開發出來,理論家們力圖以更具統攝性的“道”來論證現實社會秩序的合理性,“名教即自然”論題的提出,顯然是時人為建立穩定的社會秩序所作的理論證明之一。這樣看來,玄學思潮本身與道教所追求的原始樂園理想有著某種天然的聯繫,與發自底層社會的農民起義相比,它只不過去除了後者實現“人聞原始樂園”這一目標的暴力手段,更希望在現實的基礎上實現對社會秩序的整合。在這個意義上講,玄學思潮與其說是儒學文化發展的一個階段,不如說是道家、道教文化發展的一個階段。

在道家思想中,眾多的神仙一般都生活在不為人知的海外仙境和仙島中,道教對這一點也進行了吸收和改造,如道教神靈的核心“三清”原本只是指“三清妙境”,而道教宮觀的建造則更是描摹神仙的居住出入之地而生。其實這也解釋了為何道教初創時不設神像的原因所在。

其次是神仙群體的建構。在道家那裏,聖王之外的神仙都是自由自在的散仙,除了他們具有人類所不具備的超常本領外,並不存在嚴格的譜系,也就是說,仙界的結構極其鬆散,其生成源泉也基本來自神話傳說,途徑極為單一。道教在繼承了道家神仙信仰的基礎上,對之進行了深入的探討。道教理論家們創制了最高神,並編制了嚴格的神仙譜系,使神仙世界從無序變成有序,與現實世界中的社會秩序保持了一致。在南北朝時的道教發展過程中,更把聖賢名士納入進來,道教的神仙群體於是日趨龐大,其生成途徑也愈來愈寬,道教的神仙信仰的社會影響力隨之也愈來愈強,並因此對民間生活產生了巨大的塑造作用。另外,隨著佛教的傳人,道教還借鑒其天堂思想建立起了自己的天界理論,雖然“九天說”和“三天說”等理論頗有不一致之處,但天界理論的建立畢竟從內容上完善了道教的神仙信仰。

再次,自先秦道家始,就開始了人何以才能成仙的修煉手段方面的論證,最初,道家是以探討如何“體道”為開端,老子曾將修道之人稱為“為道者”,《老子》第65章說:“古之善為道者,非以明民,將以愚之。”《莊子》則正式使用了“體道”說法、其《知北遊》雲:“夫體道者,天下之君子所系焉。”另外《淮南子•俶真訓》也數次使用了“體道”說法。所謂“體道”,今本《文子》作了如下解釋:“真人者,知大己而小天下,貴治身而賤治人。不以物滑和,不以欲亂情,隱其名姓,有道則隱,無道則見。為無為,事無事,知不知也。懷天道,包天心,噓吸陰陽,吐故納新,與陰俱閉,與陽俱開,與剛柔卷舒,與陰陽俛仰,與天同心,與道同體;無所樂,無所苦,無所喜,無所怒;萬物玄同,無是無非。”此以為真人就是體道者,所謂體道就是與道同體,亦即要像道那樣行動,要效法道之存在品性,使自己的生命與道相契合。為了體道,道家還提出了“修心”的概念,《莊子•田子方》曾借孔子之日讚美老子說:“夫子德配天地,而猶假至言以修心。”關於如何修心,莊子的理論較為精確,其“心齋”“坐忘”等工夫的提出,為後世道教理論家的進一步探討奠定了方法論基礎。

就道教神仙信仰的歷史傳承而言,其經歷了一個由肉體飛升轉變為追求精神的昇華與超越的過程。這種轉變和中國傳統文化思潮是緊密聯繫在一起的。

魏晉時,道教神仙信仰表現為對肉體成仙的追求,這其實不僅與生活在動盪社會中的人對生命的深深眷戀有關,而且與魏晉玄學已離開宇宙起源論而轉到對本體論的探討相連。哲學主題的變化與修道實踐二者之間的相互影響從此密不可分。

玄學的另一個主題是探討人如何生活才有意義和價值、人如何才能超越世俗社會的束縛而獲得自由的問題,其中既包括對精的心路跋涉,使我一步步逼近生命的真實。

在宗教所的幾年時間,使我明白,治學其實與做人其理一也,讀書與生活其事同也。我覺得,治學首重一個“治”字,也就是不能將所學內容看作生活之外在的東西,它應該內化為生命的一部分質素,不斷累積下來,久而久之,於學於人都可謂幸未甚焉。古人不是說過“於無字處讀書”麼,治學之態度消融為生活之態度,治學之內容內化為生命之文本,於是,學力與人身相互扶持同生共長,相互潤澤密不可分,枯燥消失了,空虛、寂寞、孤獨不再與生命形影相隨,反而使得生命的歷程獲得了嶄新的含義,並且充滿了平靜的光芒。

在世間生活著的我們為了一份寧靜而擁有從容,也為了這份從容,我們的生命得以豐滿。莊子說:“相呴以濕,相濡以沫,不如相忘於江湖。”所謂“相忘於江湖”,料也無非如此罷!

從1996年至今,導師李剛先生言傳身教,對我關愛有加,幸日後仍可垂拱聆訓,自當誠惶誠恐,勉力勤學,方能不負先生之願。宗教所卿希泰教授、潘顯一教授、陳兵教授、唐大潮教授 等諸先生平日多所指教,良有教益,在此一併致謝。同時向對本書的修改提出過寶貴的建設性意見的四川省博物館的王家祐教授、中國社科院的胡孚琛教授、四川省社科院的李遠國教授、中山大學的李宗桂教授等先生致以衷心的感謝。

最後,感謝我的家人對我的關心,他們的支持是我行走漫漫人生道路的動力所在。

李小光

2002年7月9日

您的評論: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評 好評

請在下框輸入驗證號碼: