莊子寓字研究

|

|

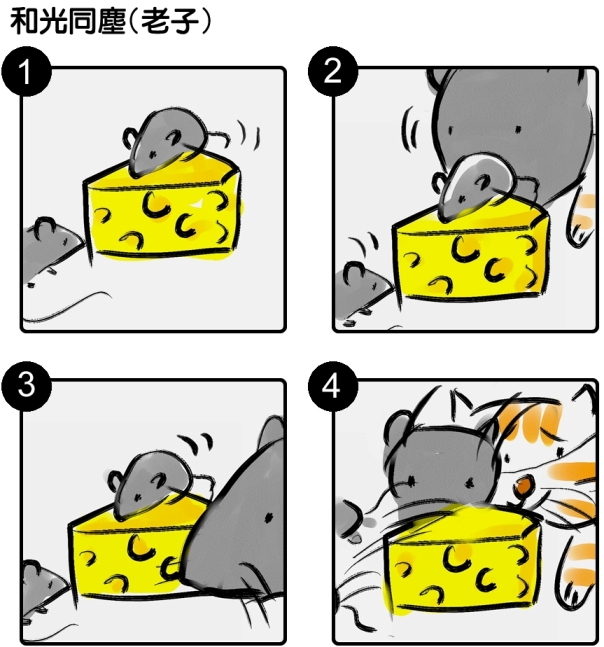

現代知識份子,即使仍有人對莊子其人、其書感到不甚了了的情形,但是恐怕沒有人不知『寓言』其名其義。甚至那些僅識之、無的小學生,也曾從漫畫、故事書中探索到這個名詞所蘊涵的意義。由此可見『寓言』這概念的普及性似乎早已深固植入一般人的腦海而不必多所辭費了。因而這名詞創始者『莊子』的本意好像也早已被『論定』,由於有寓雷篇中的『寓言十九』,這句話,可以說已是『鐵證如山』而無法翻案了。目前論莊子而有關『寓言』的宏文巨著已太多,即使非如恒河沙數至少也可軍載鬥量,當然更無拾牙慧、添錦花之必要。因此本文所研討範圍將僅限『寓言』上半的『寓』一個字以及與『寓』同音的另外兩個字——『語』和『魚』。

也許就因為莊子書中『寓言』故事太多又太吸引人的緣故以致形成一般人見林(『寓言』故事)不見樹(『寓』字)的偏好。尤其當大家似乎都認為『寓』字已有『想當然耳』的共同『認定』之後,自然會失去深入研究興趣。其實,『寓』字在莊子書中的重要性也許並不亞於『寓言』,因為『寓言』這複合名詞在基本上是由『寓』與『言』兩個字結合而成。在莊子全書中,『寓』字用得不多,據統計僅用十次。用於與『言』字結合的複合名詞曾出現三次(兩次用於寓言篇的『寓言十九』,另一次是天下篇的『以寓言為廣』。(而『寓』字單獨用作動詞則有七次。當然這『多』與『少』僅是數字分析,不足以認定二者『重要性』之強弱,還得從其他方面剖析歸納,加以比較才成。如果萬一『寓』字內涵的『意』境略有變動,自然也會牽連到『寓言』的解釋。不過這情形即使發生也無傷宏旨,因為放眼望去,當今積非成是或約定俗成然而並不合於原來意旨的辭彙、成語,(包括形,音、義的被扭曲或誤解。)俯拾可得、比比皆是,於『文化』又何傷?因為『文』(含『語』輿『言』)本就屬『化』(變化)的範疇。

至於談『寓』字為什麽又附加上『語』跟『魚』,那有何必要呢?這就得從莊子所『寓』之『意』談起。基本上,莊子並不似其他諸子般願意表現自己打『知名度』,因此才『寓』於『言』而不肯『直言』無『隱』。這從知北遊篇的一段話可以看出。那是莊子借『弇堈帚』評論『老龍吉』之死時所說的:『夫「體道」者,天下之君子所繫焉。今於「道」,秋毫之端萬分未得處一焉,而猶知藏其「狂言」而死,又況夫「體道」者乎?視之旡形,聽之旡聲,於人之論者,謂之冥冥,所以論「道」,而非「道」也。』

可見『道』不可『論』,而真正『體道』者,又當『藏「狂言」而死。既如此,莊子豈可『有言』?然而『無言』又如何令他人能得『意』?為瞭解決這個矛盾,惟有『寓』其『無言』於『有言』〔其實也就是『藏其』「狂言」』於未死之前的不得已之『道』(方法)〕。天道篇說:『世之所貴道者書也,書不過「語」有「貴」也。「語」之所貴者,「意」也,「意」有所「隨」,「意」之所「體」者,不可以「言」傅也,而世因貴「言」傅書。世雖「貴」之,我猶不足「貴」也,為其「貴」非其「貴」也。』

可見『世之所「貴」』為『言』,以為由『言』可得莊子之『意』,其實,真正莊子所『貴』在『語』而非『言』,其『意』在『語』而不在『言』。也許會有很多人反對這說法,因為在外物篇明明有『「言」者所以在「意」得「意」而忘「言」。吾安得夫「忘言」之人而與之「言」哉!的話,那又如何解說呢?誠然『言』中有『意』,但不在『言』表於『外』之形(字形),而在寓於『內』之聲(語)。因此,特別加重語氣,下面又加一疑問句,『安得夫「忘言」之人而與之言哉!』,〔所謂『忘』即『亡』其『私心』(自以為是),『亡』又與『無』同音,即『無心自然』,『順「化」而行』。〕這句話似乎與齊物論『萬世而一遇大聖,知其解者,是旦暮遇之也。』有異曲同工之妙。

至於『言』與『語』之略有不同,據說文:『言』直言曰「言」。論雖曰「語」。』莊子既不同於諸子之『直言』,因而雖也借『言』表達其意,但『真意』卻『寓』於『語』,所以用『語有貴』以寄其『真意』。因為『言』側重於文字表面形象,所以詩有『五言』、『七言』之別,三達德中『立言』居其一。尤其今人『文言』 『語體』作區別文章的用法更可看出『語』字寄『聲』於內。(『語體』即『白語』,自然偏重於『聲音』。)筒言之,『語』為『言』之『聲』,『言』為『語』之『形』。當然,這說法僅就討論莊子而偶發,非為『文字』 『聲韻』之學作定論。因為莊子既以『萬物』「一」齊』(秋水篇)『萬物皆「化」』(至樂篇)為立『言』準的,豈可泥滯不『化』拘執不『一』呢?郭象說:『莊子之言,不可以一塗(途)詰。』 (天地篇注)可以說深得其意。

由於世事繁雜紛紜、變化不定,當然無法確立一種放諸四海皆準,歷千秋萬世不變的『眞』理標準,因此莊子在不得已情況下唯有『恢恑憰怪,道通為「一」。』 (齊物論)的『弔詭』(齊物論『是其言也,其名為「弔詭」。』)說法來暗示(『寓』寄其意於『言』內之音)『化』而為『一』的境界。這種啟發性的暗示,可由齊物論中的一句話看出,那就是:『「化聲」之「相待」,若其「不相待」。』既『相待』又似『不相待』,等於『有待』又『無待』,(雖不得『道』已等於得莊子之道了。)這境界惟有『化聲』方可達到。那麽,『化聲』又是什麽呢?林希逸莊子口義(卷三)說:『聲』言也。「化聲」者,謂以言相化服也。』雖然,林氏見解的下一半有待商榷,但上一半『聲,言也。』似乎很接近莊子本意。由於『言』有聲可『語』(寓聲於言),所以恢、恑、憰、怪這四個字可『通』為『一』,(此四字以古音來讀更接近『同』音。)『庸也者,用也;用也者,通也;通也者,得也;』(齊物論)彷狒繞口令,聽起來不免使人起疑。懷疑莊子用字遣詞並非全然『機心』。至於像天運篇的『今蘄行「周」於「魯」,是猶推「舟」於「陸」也。』這句話,其中『周』與『舟』、『魯』與『陸』的關係似乎也頗為曖昧,如果說這些都是『偶合』,總難令人心、口皆服。

其次,再談『魚』字。由於逍遙遊篇開頭就有『鯤』魚出現,而且『化』成了『鳥』,在外物篇莊子也自比為『鮒』魚,又會與惠子辯論『知魚樂』的問題(見秋水篇)。可見莊子借重『魚』的地方相當多,尤其在外物篇末談『得意而忘言』的那段話裏,也提到了『魚』,那就是:

『荃者所以在魚,得魚而忘荃;蹄者所以在兎,得兎而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。吾安

得夫忘言之人而與之言哉!』如果暫時撇開中間的『蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;』那句話來看,『言』與『荃』相合,『意』跟『魚』相配,豈不切當。既然『魚』可合『意』,豈不正合於前面所談的『「語」之所貴者,「意」也。』了嗎。『語』跟『魚』之間,除了『化聲』很近外,其他恐怕都不足『道』了吧!

既然『寓』和『語』『魚』的關係都非常密切,因此討論時似乎不必分開,甚至還應該加上其他同音字,(本文所謂『同音』並非按聲韻學嚴格到除了聲、韻母相同外,聲調也得一致。此處所謂『同音』,只要同諧聲偏旁,或僅雙聲、疊韻就可以了,介音與聲調似皆可不計。)如『禦』『五』等共同討論。但是礙於篇幅太長,有所不便,僅附帶討論『語』與『魚』兩個字而已。至於本書名稱原打算定為『莊子寓音字研究』,又恐誤解為所有與『寓』同音字皆在研討範圍內(如玉、獄、育、裕等國語音相同者)。因此簡成『莊子「寓」字研究』。

全書共分四章,除『寓』字本身為一章外,『語』與『魚』亦附於『與「寓」同諧「禺」聲的五個字』之後各自獨立為三、四章。而第四章『與「寓」同音的「魚」字』則是由『鄭因伯先生八十壽慶論文集』中第十二『莊子魚喩試解』短文擴充(增加第六節)而成。

作者不揣翦陋,以管見小題大作,貿然由『寓』音試窺莊子『化聲』全豹,希能收引玉之功並求正於大方之家。

丙寅年金嘉錫,序於臺北

您的評論: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評 好評

請在下框輸入驗證號碼: