新道家與治療學─老子的智慧

|

|

序言

從事道家哲學的講學活動已超過二十年,我要說,這些年來,道家哲學在我的哲學構成中起了相當大的作用。起先,我接受牟宗三先生的「儒家是主流!……道家是由這本根的骨幹而引發出的旁枝」;現在我則主張「儒道同源而互補」。一方面,就中國哲學史的理解上與牟先生不同,在理論的系統建構上也與之不同。另方面,涉及到道家哲學的效用,我的理解亦與牟先生有所不同。這些不同已不只是枝節上的不同,而是有著根本上的差異。但我還是要說,正因為牟先生所給的哲學資糧,才讓我有著這樣一層的發展。

在儒、道、佛的融通裡,牟先生通過了康得學的深切反省,進一步開創了以「一心開二門」的方式,建構了「現象與物自身」的「兩層存有論」。近二十多年來的從師間學,力思苦索,自一九九一年起,我倡言當代新儒學須有一嶄新之開展,此須得由「牟宗三」回溯「熊十力」,並進一步回溯到「王船山」,即此回溯而有一嶄新的開展。我因之而倡言「存有三態論」,相對於牟先生的「本心論」傳統,而我則強調「氣」概念的核心性,而主張一「道論」的傳統。

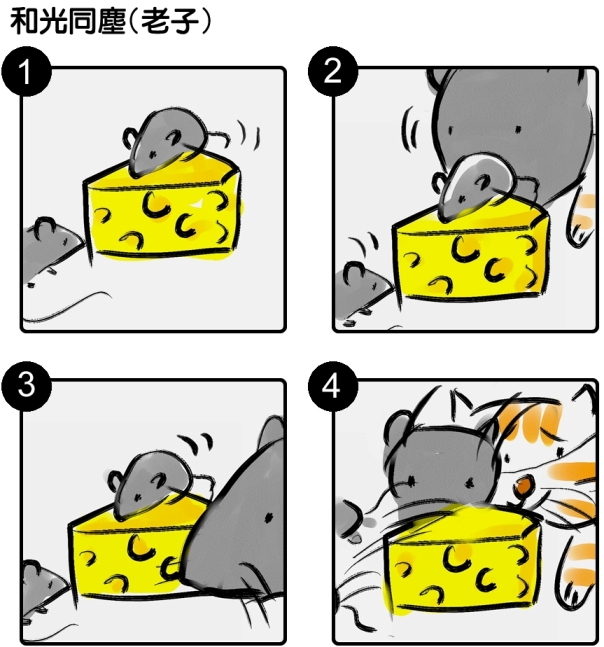

我並不贊成將道家理解成一「主觀境界型態的形而上學」,相對於道家,而說儒家是「實有創生的形而上學」;我認為就中國哲學的根本義來說,並沒有西方哲學主流下的實有型態的形而上學。究極而論,我們所論「實有」與「境界」本是交融成一不可分的整體,就中國哲學來說,拿「實有」與「境界」做對比,並不很適當。中國哲學,如《易傳》所說「形而上者謂之道,形而下者謂之器」,這樣的「形而上學」本來就與亞理士多德(Aristotle)義下的Metaphysics有別,這樣的「形而上學」是以「道論」為核心而開啟的。在《易傳》裡所說的「一陰一陽之謂道,繼之者善,成之者性」,「大哉乾元,萬物資始,乃統天」、「至哉坤元,萬物資生,乃順承天」,這不只儒家同意,道家一樣同意。人生於天地之間,「三才者,天地人」,此儒道所共許也。由此「天、地、人、我、萬物通而為一的總體根源」開顯為世界萬有,這亦是儒道所同意揭示的道理。當然,儒道自有分別,儒家著重在「自覺」,而道家則重在「自然」,一重「主體的覺醒與參贊」,另一重「場域的調節與生髮」。以「三才者,天地人」來說,道家重在「勿天地」,儒家則重在「人」。

牟先生對儒道佛三教的研究有著一般學術難以到達的高度,而他之所以會做出儒家是「實有創生的形而上學」與道家是「主觀境界型態的形而上學」的分判,乃因為他是從儒道兩家的主體實踐義的不同,做為立論的根據,據此實踐的工夫論而開敵其形而上學,因之就有著不同的形而上學。由於從「主體」說上去,工夫既有所異,因而其形而上學之為「實有」與「境界」也就判然而有別了。但我們若從「道體」說下來,則我們可以說實踐工夫雖有異,但「道通為一」。顯然地,牟先生的重點在「判別三教」,我的重點則在「融通統貫」;牟先生重在系屬「一心」,我則重在「通極於道」。牟先生重在將天地人我萬物通通銷歸於「主體」,而我則重在天地人我萬物通極於「道」,「人」則是一「活生生的實存而有」,是一「參贊者」,但不是創造者。「道體」是道體,心體是心體,道體不能等同於心體,即如儒家心學一派亦當如此,若直將道體等同於心體,便跨越出了人的有限性,難免有弊病。陽明學的末流被批評為「情識而肆」「虛玄而蕩」,正因於此。

我們雖可以肯定人不只是一個有限的存在,人亦可以具有「自由無限心」,但這並無意味要將人無限上綱到「自由無限心」才能把人安立起來,並且通過這方式來安立天地萬物。儒家約孟子之學強調「盡其心者,知其性;知其性,則知天矣!」,這頂多能說「心、性、天」通而為一,而不能說「心」即是「性」即是「天」,把「心、性、天」等同起來,已跨出了孟子學的思路了!跨出了儒學思路了!我想理學家硬是要對心學家安個「禪」字在上面,並不是完全沒道理。當然,這「禪」不是真禪,而是宋明心學末流的「狂禪」。船山之所以說「道大而善小,善大而性小」並不是沒有理由的。

儒家重在「主體的覺醒與參贊」,而道家則重在「場域的調節與生髮」。我們不能太過高揚儒家主體性的動能,無限上綱到究竟了義;我們當然也不能夠將道家的主體修養能力,無限上綱到究竟了義。再說,道家的重點不在主體的體證,而是在於場域的調節與生髮。道家強調主體的退開、讓開,而讓「物各付物,各可其可,各然其然」;而這並不意味說經由主體的體證,就能讓物各付物,各可其可,各然其然。這是說:我們的主體體證頂多是一「消極義」的讓開,而道家強調的並不是這消極義的讓開而已,他更著重的是人的主體讓開了以後,由那總體的根源、根源的總體之「道」,能在「天地」「場域」間有一生髮與調節的功用,進而由此而得治療、歸複與生長。

換言之,如《老子道德經》第十六章所說「致虛極,守靜篤。萬物並作,吾以觀複。夫物芸芸,各複歸其根。歸根曰靜,是謂複命;複命日常,知常日明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,沒身不殆」。「致虛極、守靜篤」當然重要,但這並不是說果真你「致虛極、守靜篤」了,就能「萬物並作」。「萬物並作」之所以可能,是因為有個「道」在,有「天地之常」的常道在,這樣才能歸根複命,才能在體會這常道下,讓生命智慧好自生長。若天地之常已然毀損,天地之道已然滅絕,如何致虛、守靜,致虛、守靜是又何用?顯然地,道家的重點不在於主體如何體證而已,更重要的是總體的根源、根源的總體之道,如何能在天地場域中起著調節與生髮的作用。正因為這根源的總體、總體的根源之道所起的生髮與調節的作用,因而有著一「道療」,或者說是「存有的治療」的功能。有著這存有治療的功能,道家之於萬物才能說是「歸根復命」,才能說是「道法自然」。當然,這「自然」不會是洪荒般的自然,也不是自然世界的自然,而是「天、地、人、我、萬物通而為一,如其總體的根源、根源的總體」所生髮調節義下的自然,這或者可以說是一「自發的和諧次序」下的自然。大體說來,這部《「新道家」與「治療學」》的講稿是在如上所述這樣的視域下展開的。

<第一章、新道家哲學:「場域處所」與「話語介入」>,本文原係臺灣師大國文系所二○○一年十二月十九日「經典會講」講習《老子道德經》第一章的現場講詞。首先從「具體」和「抽象」是不可割裂的,起興而切入,進而論「話語之源」是「不可說」,進而論「有」「無」兩者同出而異名。並說宇宙造化之微,與人的心念之幾有著和合相應的關係,並隨之檢討了「現代話語」世界與「古典話語」世界的問題。「道」之隱含「可言說性」和「不可言說性」,而「名可名,非常名」這正闡明瞭:只要是人間所給出的話語系統通通是可拆解的。道家哲學強調的正是一個徹底拆解名言概念而成就的一場域的、處所的哲學。蓋「無名天地之始,有名萬物之母」,「天地」是場域,而「萬物」是話語的介入而成的。再者,「常無欲以觀其妙,常有欲以觀其徼」,經由恆常而有分別的開啟,則可以見到萬物的輒跡,經由恒常而無分別的歸返途徑才能見到道體之奧妙。這樣的有無玄同,恢詭譎怪,通而為一,那真是「玄之又玄,眾妙之門」。

<第二章、新道家哲學;「根源的回歸」與「存有的照亮」>,本文原在二○○三年九月間,於「華山書院」「︽老子道德經︾的現代詮釋」課上做為概論的即席講述,主要的思路是順著一九九一年寫的<「語言的異化」與「存有的治療」:邁向道家型的存有治療學之建立>進一步的開展。首先,回顧了心理學的第三勢力—意義治療學,並隨之談了傅偉勳先生與意義治療學的淵源,從而指出從中國文化傳統衍申出來「意義治療學」的幾個向度,(一)「儒家型的意義治療學:以唐君毅為例」,而(二)「道家型的存有治療學:以《老子》為例」(三)「佛家型的般若治療學:以《金剛經》為例」,進而又論及(四)「民間陰陽五行下的意義治療:以王鳳儀為例」。以道家來說,它重在「主體的參與」及「場域的銷融」,從而闡述了「上善若水」、「至人用心若鏡」之道理。當然,這便含著「根源的回歸」因之而有的「存有的照亮」,《老子道德經》所說「復命曰常」、「知常曰明」,即為如此。

如此說來,我們可說道家哲學強調「辯證的和合」與「如實的安頓」,「恢詭橘怪,道通為一」,因之能夠退居存有之宅,而有一包容之善的開歐,既是「報怨以德」,又能「不為天下先」。它開解了意識型態的糾葛,正視人間世的真實,天地如其為天地的生長,這裏揭示著「多元而一統」與「世界大同」、「天下為公」的思想。老子所說,「天地不仁,以萬物為芻狗」,這物各付物,各然其然,各可其可的思想,正可與《易傳》「乾元用九,群龍無首,吉」的思想交相輝映。從而我們略論了宗教類型的異別與會通交談之可能。總的來說,道家強調的是「場域的和諧」與「存有的律動」,正因如此,一方面說是「動而愈出」,而另方面則說是「不如守中」。正因如此,主體的反身目克,將缺憾放下解開,所謂「自勝者強」、「大成若缺」。「及吾無身,吾又何患」、讓存有如實的開展,自然天成。

<第三章、新道家哲學:「無名以就實」與「尊道而貴德」>,原是應慈濟大學宗教學研究所於二○○一年十一月間所做之講演,後來迭經刪修訂正。在二○○四年十月間應韓國大邱啟明大學之邀,於「第一屆道家哲學國際學術會議」上,以「道家哲學與身心治療——以老子《道德經》為中心的討論」為題發表。首先,承前面所說,指出:從中國宗教:儒、道、佛可以開發出「意義治療」的理論。道家一方面區隔了「道」與「言」,但又強調「道」與「言」這兩者是連續為一體的。道家深入地體認到經由心靈意識的開顯與執定,伴隨而生的利益、欲求、權力,會使人逐物而不返。介入話語前的真實才是真存實感的真實,一旦話語介入,問題孳生而難理。當然,客觀法則若失去了真存實感的驗證,那客觀法則將走向異化,甚至對反,這樣的客觀法則也就失效了。同樣的,正義要是沒有回到真實的感通就會有問題,而真實的感通則必須上溯至內在木性與總體根源。要遵從總體的根源所隱含的和諧的自發力量,要以內在天真本性為貴。「道德」不是壓迫,不是約制,不是規範,不是教條,而是「生長」。道家對於「道」、「德」、「仁」、「義」、「禮」的闡述極為深刻。

顯然地,人雖有限而具有無限的渴求,話語介入後主體的物件化活動將拖帶出嚴重的問題。回到「天地人我萬物通而為一」的渾沌,便隱含著生長的、關懷的、慈悲的、愛的能量。道家將那「單線的思考」下「對立的兩端」,化解轉成「對比的兩端」,再轉變成「辯證的和合」。道家教我們正視殘缺的能力,使得殘缺不再殘缺,使得我們能夠真正正視到天真的本性。再者,道家非常注重存在的個體性,但它又非常注重整體的融通;他強調讓萬物回歸本原狀態,尊重各套話語系統的存在。道家對於執著強調須得化解,但他認為心靈的「執」只要能夠被純淨化,這個「執」本身仍然有它存在的意義。「意」落成「念」,變成執著、貪取、佔有、迷惑;但是「意」如果如其自如,它有來有去,有往有複,它會歸返到總體的根源。

道家認為任何結構、建置,都得通過話語系統來表述,而通過話語系統,它在歷史的發展過程裏面,必然會腐化。就思想史上的宋明儒來說,他們強調的「辟佛老」方向搞錯了,它不應該辟佛老,應該辟人倫建構背後權力的專制。其實,道家對於專制是很有解構作用的。道家強調「無名以就實」,「名」要去掉,讓「道」自身的亮光照亮其自己。道家強調「我」必須經由一個「無名」的過程,正視語言的通貨膨脹使得真理的幣值貶低,我們要去除心知的執著與「意識型態」之解構,回到天地之間,溯其本源,歸返自然。

<第四章、「新道家」時代的來臨:「公民社會」與「自然無為」>,這是一九九六年間應臺北三清書院所做的講座,迭經增刪修訂,始得定稿。十年後,又應中國文化大學暨三清書院,於「二○○六道文化學術研討會」會議上發表。首先,本文指出道家哲學著重的是「身心一體」,它不是一個「以心控身」的系統。再者,指出「舊道家」與「新道家」的重要指標在「公民社會」,在「公民社會」建立之前的道家暫通稱之為「舊道家」,它與巫祝信仰的文化傳統密切關連在一起。中國語言、文化、宗教、思想的表現方式是多元的,「巫祝傳統」是九流十家乃至全中華民族所共同分享的文化資源。儒道都以「巫祝傳統」作為底層,再經由理性化而轉為哲學思考,他們是同源而互補的。大體說來,「春秋大一統」是多元的,而「秦漢大統一」則是單元的。古道教較接近「陰陽和合,乾坤並建」,體制化的道教則強調「以陽統陰,以乾統坤」;而當代新道家則須面對整個歷史社會總體、經濟生產、政治社會構造的變化,而有進一步的發展。

新道家時代的來臨,該面對的是「公民社會」,而不只是「傳統社會」。老子書中所說「雞犬之聲相聞」這是生命真實氣息的相交相感的「天籟」。道家強調回到自然天地之無為的境域,這與西方自由主義有所異同,西方的自由主義更為強調個人的優位性。我們從嚴複的《老子道德經評點》可看出他如何融通道家自然思想與自由主義,這裡有著格義的影子。道家可貴的是否定性、消極性、水準性、平鋪式的思考,它是母性思考,而不是父性思考。新道家思想預取著對於現代性的批判,像反核、環保、反戰都是。道家思想對於人的心念之欲有著深刻的理解與批判,若「見其可欲,並張揚之,故民心大亂」,相對來說,「不見可欲,故民心不亂」。道家強調的是「去他返自」「去名就實」:由「我的」回到「我」。顯然地,在現代化之後,我們可藉由道家的思想資源參與到公民社會的建立。

<第五章、「新時代的道家思想」:「心靈意識」與「存在情境」>,本為一九九六年間於臺北三清書院開講之講詞,迭經修訂,整理而成。本章首先指出「新時代」指的正是「文明衝突」與「文明對話」時代的來臨。人類生長在不同的地域環境依據不同的文化傳統,擁有不同的心靈意識狀態,因彼此各執一詞形成衝突,在所難免。新時代的象徵,臺灣、東亞四小龍及歐美諸先進國,一樣處於後現代,其特徵是理性化,是一種工具理性極端發展下的理性化,這種理性化,使得人的心靈與存在事物之間疏離、異化。「人能弘道,非道弘人」,在我們的文化傳統裏,人與道、自然是密切結合在一起的。人經由經典的閱讀,「道」因而開顯,「道」經由人的體會而落實在經典之間,新時代的道家必須關聯到存在情境,強調存在的呼應。「道」所指的就是一個開展的可能性,「道」是各種條件具足而構成一個場域、一個總體,有一個根源性的力量「氣」在流動。如此說來,「道德」是「天地有道,人間有德」,若是天地無道,則人間無德。

道家哲學最強調的就是「生長」這個概念,它「無而能有,有而能無」,它隨時保持著彰顯的可能性。相對來說,整個西方現代化所引起的全球現代化,它的特質在「有」而難「無」。我們反省人的存在必須洞察心靈意識本身的空無,也就是回到沒有造作的、本然的、沒有執著的,充滿生長可能性的狀態。這樣的「空無」並不是西方的虛無主義。當然,經由符號言說的系統構造,才能成為一個存在事物。道家以為我們不可落在這個層次,必須返回道的本身;否則會造成存有的遮蔽。道家很重要的一個思想就是「去名就實」,歸還於「無名之樸」,回到那存在的本身,任其自在地彰顯。道家真正反省到人們該如何面對存在的事物,該怎樣面對存在的世界,該用怎樣的方式來面對現代化之後種種紛擾的現象,使身心得到安頓。總的來說,道家強調「人法地,地法天,天法道,道法自然」。

<第六章、新道家思想中的「女性主義」>,起初我曾以此為題,在一九九六年間講於臺北三清講堂,後一九九七年又講於香港道教學院及臺灣新竹社教館,一九九八年再應宗教哲學社之邀發表於臺灣埔裏。本文首先指出女性主義(feminism)的起源,並揭示起先她那對抗男性中心主義的特質,並由此帶來了相關的思考。再者,點出了現代化的思考是男性中心的思考,這樣的思考強調的是一「工具理性的合理性」,它不同於「生命理性的合理性」,前者是一「物化之理」,而後者則重「真情之理」。我們也藉此檢討了在現代化下,人的疏離與異化的問題,並經由老子道德經的對比,特別強調其母性與女性的思考,強調如何歸返天地,歸返自然。再者,我們對比於女性主義的發展,而呼籲應當儘早擺脫前期的女權運動之限制。我們呼籲不能如前期的女權運動只在爭得與男性權力平等為目標這樣的「保守性的女性主義」,經由「因別而性」與「因性而別」的對比,而提出具道家思想資源的女性主義。這是一後現代思維下的女性主義,是一歸根複命的女性主義,是一回到大地母土的女性主義,是一基進的、徹底的女性主義。

<第七章、邁向新道家之「管理哲學」的一個可能:以老子《道德經》為核心的省察>,一九九七年春夏之交,我應「臺灣省三餘藝文學會」之邀,在南投中興中學做了一次有關道家哲學的講演,後經校訂增補修訂。一九九八年三月,中央大學召開了「第四屆管理與哲學國際學術會議」,趁此之便,有了進一步的闡述。大體說來,本文旨在經由道家《老子道德經》的總體理解,來揭示其管理哲學的向度,意在指向一「無計畫的計畫、無組織的組織、無控制的控制、無領導的領導」之可能。首先,經由一日常生活語彙的對比,指出儒家是「飯」,道家是「空氣」、「水」,佛家是「藥」,以此概述了儒、道、佛三教在吾人文化傳統中的作用。再者,強調了道家哲學注重場域天地的優先性,從而揭示道家的「背景式思考」、「負面性思考」,道家強調「以生長性替代控制性」、「以可能性替代必然性」。道家強調的是「天長地久」的生長,而不作短線的競爭;它注重的是「心靈的生長」而不作「心靈的消費」。再者,它強調的「小國寡民」思想,其實重在「自然生成」。這在在呈現對「自發的秩序」之重視,而可以「天地有道,人間有德」一語論之。最後,作者以為道家重視的是「天地之常」,「知常曰明」,道家不是逃遁世間的思想,它注重的是與存在境域如何互動、關聯,而讓生命得以休息、安頓、生長。

<第八章、儒、道、佛文化在公民社會養成的可能作用與進展>,二○○一年十一月應邀參加香港中文大學、北京清華大學舉辦之「通識教育與人文素質教育學術研討會」發表了《「文化教養」與「意義治療」——儒、道、佛文化在公民社會養成的可能作用與進展》的報告,後來又刪修增訂,以今題發表於二○○六年五月間由中台科技大學與臺灣哲學會所舉辦的「文本與實踐:解釋學與社會實踐學術研討會」。本文首先指出臺灣地區正由原先的「傳統威權社會」轉型為「現代公民社會」,此與其文化教養、通識養成有密切相關;但最難克服的是「主奴意識」的悲情。進一步深入闡釋臺灣地區「傳統威權社會」是由「血緣性縱貫軸」、黨國威權加上其意識型態以及原先的儒道佛文化傳統而構成的。這不同於「現代公民社會」是由人際性互動軸、社會契約及其普遍意志而構成的。「公民」不同於帝皇專制下的「子民」,也不同於自然狀態下的「天民」;「子民」是在君臣軸為核心之倫常架構而有的思考,而「天民」則可以是回到人倫孝悌,也可以是歸返自然天地這樣的思考;「公民」則不只是落在「天理之公」而說的「公」,而是落在「社會之公」的「公」,是civil society義下的「公」。再者,我以為儒道佛文化傳統可以說是臺灣地區最重要的心靈土地,是臺灣地區邁向現代化進程中最重要的調節性機制。臺灣地區的現代化並不是原生的,而是衍生的,是來自於資本主義核心國家的帶動下所衍生出來的;相對於原生型的資本主義化的現代化,臺灣是經由一「實踐的學習次序」所逐漸生長而成的。儒道佛的文化土壤所形成的調節性機製成為邁向現代化極為重要的精神背景。

儒道佛三教傳統心性之學隱含著極為豐富的「意義治療學」思維。儒家之學強調的是「孝悌人倫、仁義為教」,而上溯至宇宙造化之源,而強調「道德創生」。道家之學強調的是「尊道貴德、慈儉虛靜」,認定天地場域有一自發的和諧性調節力量,人應「自然無為」。佛教之學強調的是「緣起性空、悲智雙運」,認為經由緣起的洞察,能見得存在的空無、意識的透明,心無掛礙,而達到「涅槃寂靜」的如如境界。如此說來,儒家強調的是「敬而無妄」重在「主體的自覺」,道家則主張「靜為躁君」,重在「場域的自然生髮」,佛家主張則是「淨而無染」重在「真空妙有的自在」。我以為經由儒道佛三教傳統的治療可以使得華人的公民社會有一嶄新的風貌,在個體與群體之間取得一平衡點,在嶄新的天地中長養其自己。

<附錄一、廿一世紀新道教芻議論綱>,寫於一九九八年春,後來應武漢大學宗教學系之邀,將此文刊於《世紀之交的宗教與宗教學研究》(湖北人民出版社,二○○○年)。本文旨在針對當前道教現況做一回顧並前瞻其未來,提出芻議,以為討論。首先,筆者經由「天人連續觀」與「天人斷裂觀」的對比,指出華夏宗教的特質,闡明儒之所重在道德創生,道之所重在自然氣化,儒之所重在人文化成,道之所重則在歸返自然。再者,筆者以為華夏文化裏,儒道木不可分,其若分之,乃屬理論之事。接著,筆者闡述「道教」與「道家」的異同,並對臺灣道教界之「有廟無教」的現況提出評論。筆者更而以宗教之構成須有「修行者」、「修學者」、「宣道者」、「運用者」等不同階層與不同階段,並從而提出評論及改革之方向。關於「神聖權力」與「世俗權力」等難題,筆者提出三統:神統、俗統及學統之說,以為釐清及救濟之道。再者,筆者強調廿一世紀之臺灣新道教當有一新丰姿,認為道門之重視由「存有的執定」,歸返「存有的開顯」,迴向「存有的根源」之思考,於後現代之息考大有裨益也。如此,道教方可不限於華夏文化圈,進為一普世的宗教。

如上所述,儒道佛文化傳統將不只是狹義的心性修養,也不只是往昔一般的調節性作用而已,它的意義治療將是結構性的,深入到社會總體的底蘊,並進一步在公民社會的長成過程中有所調適,進而有嶄新的可能。換言之,並不是由儒道佛所形成的心性論為核心,再去開出所謂的公民社會,不是「如何的由內聖開出新外王」;而是在這公民社會長成的過程中,相與為體、互為其用,互動融通,而有一嶄新的可能,是「在新外王下而調理出一新內聖」來;如前所說,這不再是本質主義的全體性思考,而是一種約定論式的點滴工程思考。

在寬廣的天地間來思考道家,來理解道家,來詮釋道教,我們發現代社會下,道家有著嶄新的可能。「道家」不只是放浪形骸,不只是消極避世!「道家」、「道」「家」,「道」是總體的根源,「家」是人於天地間的「居宅」!「新道家」強調的是那總體的根源的「道」如何落實於人間世的居宅,讓那被扭曲異化變形的「物」,能經由一「治療」的過程,而「歸根復命」,讓天地如其為天地,讓萬物如其為萬物。在「場域處所」裡,由於「話語介入」,人的貪求、欲望、權力、利害,伴隨而生,遂致異化;因而我們必須經由「存有之道的回歸」,讓「存有之道的亮光」照拂療愈;就這樣「無名以就實」、「尊道而貴德」,我們才能「知常曰明」,體會常道,當下明白。有別於「工具理性」的高張,這樣子的「生命理性」正顯豁了一「道家型的女性主義」思維。尤其,新道家「自然無為」有助於「公民社會」的建構,特別在「後現代」,重視的是「文明的對話」;新道家對於「心靈意識」與「存在情境」更能起著批判與治療的作用。

儒家是「飯」,佛家是「藥」,而道家則是「空氣」,是「陽光」,是「水」。儒、道、佛,三教都須要,「道家」更是重要;「飯」、「藥」都須要,「陽光、空氣、水」更須要。

有「新儒家」、有「新佛家」,須要有「新道家」,更須要有「新道家的治療學」。

「新道家」不只是境界型態的形而上學,起的不只是「作用的保存」;「新道家」在「存有三態論」的建構下,強調的是「存有之道」的回歸與照亮,並因之而強調「存有的治療學」,並由此而導生社會的批判與文化的治療。

——丙戌二○○六年初夏六月十二日晨序於香港中文大學紫霞樓旅次

您的評論: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評 好評

請在下框輸入驗證號碼: