道敎與科學

|

|

序

任繼愈

儒、釋、道三敎是中華民族傳統文化的三大思想體系,也是中華民族千餘年來賴以維持統一、安定的主要思想支柱,號稱“三敎”。

儒敎是維護封建宗法制度的主力軍,成為歷代統治者重視的思想體系,自不待言。佛敎傳入中土後,立刻與中國的封建宗法制度相結合,形成中國式的佛敎,影響也很廣泛。道敎產生在中國本土,宣傳救世福音,大可以治國,小可以治身,①它反映了中國封建制度下小農經濟的宗敎觀,有廣泛的社會基礎。

佛敎比道敎先得到政府上層貴族的支援,先佔領信仰陣地。因道敎開始時曾與農民起義有牽連,農民起義被打敗,道敎一度遭到限制,②它的發展不如佛敎順利。道敎為爭生存、求發展,不斷吸取佛敎傳敎的成功經驗,注意拉攏上層,取得統治階層的支持,南北朝以後,也逐漸成為官方宗敎。南方東晉葛洪以後,劉宋時有陸修靜、蕭梁時期有陶弘景,北方有北魏時期的寇謙之。他們建立道敎組織,整理道敎典籍,③取得帝王貴族的信任,爭取群眾信奉與儒、佛分庭抗禮的鼎足形勢。南北朝後期,朝野上下都承認,中國有“三敎”的存在。

晉道安是佛敎的重要領袖,他總結出一條傳敎經驗:“不依國主則法事難立。”①這條經驗同樣適用其他宗敎。沒有政府的支持,宗敎難得立足,更說不上發展。道敎在南北朝時期十分重視爭取上層貴族的支持。道敎的基本說敎為治國、養生。治國只能間接發揮輔助作用(直接發揮作用的有儒敎),而養生正是道敎的專長,這一點比佛敎更有吸引力。

道敎養生在於祛病延年。上層貴族不但要養生,還要長生,因為他們生活優裕,豪侈,企求永遠延續下去。秦始皇、漢武帝都是英明的皇帝,卻甘心多次上當受騙,以圖僥倖於萬一,一心想當神仙。南北朝以後,科學水準超過秦漢時期,祛病延年的藥物也較前豐富。道士們通過他們的宗敎實踐,的確也給當時科學、醫學提供不少有益的經驗。

應當指出,即使真理,走過了頭也會陷於荒謬。長壽是用保健、防疫、祛病等科學措施換來的。長壽總有一個限度,如果企望把長壽變成永遠不死,勢必把科學引向荒謬。正如節約能源,使之有效利用,是科學;如果企圖不用能源憑空產生能量,就是反科學的妄想。

近半個世紀以來,道敎研究引起了國內外學術界的重視,這是可喜的現象。道敎研究的重要性,不待多說;研究的途徑和目的卻不盡相同。有的希圖探索中國古代的科技史,有的要考察中國古代的宗敎歷史,也有的重點研究道敎的文化、藝術、音樂,等等。

道敎不只有獨特的理論,還有獨特的宗敎實踐——如煉丹、服氣……等。有的知識可從文獻取得,有的知識須從實際操作入手。國內外有不少道敎研究者做出了很有價值的貢獻,特別在道敎的思想、歷史方面成績較多。但對道敎的實際操作方面的研究還不多。也有對道敎實際操作方面有貢獻(如中國化學史方面不少有成就的專家),但對道敎的理論注意不夠。也有人對道敎有某種偏執的愛好,也會造成一種偏見,不易做出客觀的評價。這類困難, 是從事其他宗敎研究所不曾遇到的(當然,研究其他宗敎又有另外的困難)。

金正耀同志早年曾從事中國科技史的研究,他運用同位素質譜技術研究商代青銅礦料來源,得到了國際同行的重視。取得碩士學位後,又從事道敎理論、歷史的研究,取得博士學位。當前通曉道敎煉丹操作又通曉道敎理論的中青年學者中,象金正耀同志這樣在自然科學和歷史社會科學兩方面受過嚴格基礎訓練的還不多見。

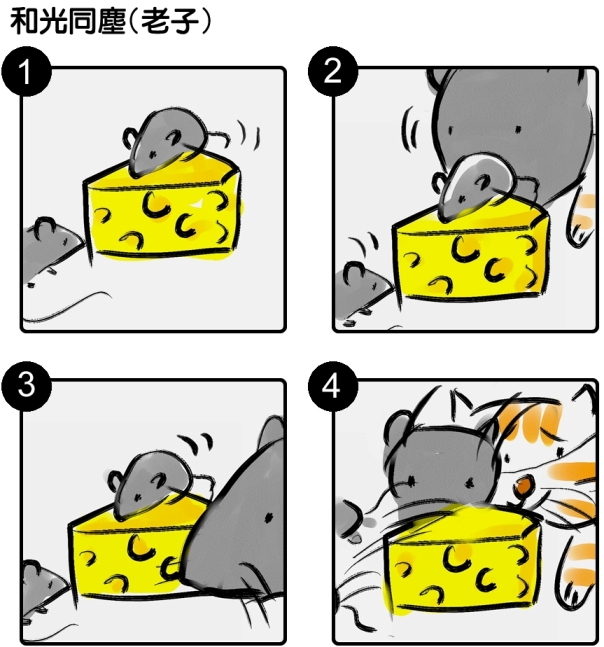

金正耀同志研究道敎並不迷信,他力圖用歷史唯物主義的觀點和方法來觀察它、剖析它。一個人的頭腦裏宗敎和科學兩種思想體系有時並存,在特定情況下,矛盾對立的體系完全可以和平共處。一種龐大複雜的思想體系(如道敎)也有類似的情況。尚未暴露矛盾的體系往往被忽略,認為它本來和諧、統一,而不去深入剖析。

金正耀同志的博士論文論述了道敎的起源、發展,並能從道敎的歷史發展中揭示其與科學的關係,如實地區別宗敎與科學的界限,在當前一些道敎研究專著中,這是比較深刻的一部。說它比較深刻,並不是完美無缺,有的見解還不夠成熟。因為它提出了新的東西,儘管不夠成熟,也值得提倡、肯定。所以,我很高興向讀書界推薦它。

自序

道敎是中國歷史上重要的文化現象。但對道敎的理解,在研究者中間卻存在著很大的差異。時人有說這是因為道敎研究相對而言起步較晚的緣故。然而我們知道,西方學術史上宗敎學的研究要算是開展較早的了,可是關於宗敎的定義,現在仍然眾說紛紜,據統計,竟達一百幾十種之多。可見,研究起步早晚固然有影響,概念所要規定的物件自身的複雜程度則是更重要的決定因素。儘管關於道敎的定義還沒有達到完全一致的認識,這些互見歧異的定義中仍然存在基本相同之點,即它們都將道敎看作是中國最具代表性的民族宗敎。

早些年曾有人說,中國沒有科學。進一步的問題,如“何以中國無科學”之類,曾爭論過一個時期。時至今日,已經很少有人這樣提問題了。時下不少論著關心的問題改換為:為什麼近代科學沒有在中國產生?這個問題包含一個得到普遍承認的前提性認識,即中國歷史上的科學技術並不落後。

本書也採取上述關於歷史上的道敎和科學的基本認識,並進而探討二者之間的關係。

初期的道敎研究者,特別是西方漢學家,一般很少涉及這方面的問題。1968年9月初,在義大利的貝拉焦召開了第一屆國際道敎研究會議。提交給大會的論文多注重道敎禮儀及信仰傳統的研究。時隔十一年,在瑞士蘇黎世舉行的第三屆會議上,“道敎與科學”則成為會議的中心議題。反映了道敎研究者的興趣的某些變化。

西方漢學家對這一問題的重視,主要受一批從事中國科學技術史研究的學者,如李約瑟(Joseph Needham)、席文(N•Sivin)等人的研究影響。近年來,國內學者以自己的獨特優勢深入研究,在道敎與各門具體科學的專題探討上取得了很多重要成果。

本書試圖從道敎的歷史發展把握其與科學的關係。因為,歷史是關係的歷史,關係是歷史的關係。在不同的歷史發展階段,匯入道敎,或者說道敎選擇吸收的古代文化成分,包括傳統科技文明在內,情形並不相同。其根本原因在於道敎自身因其神學敎義的演化對敎外的東西有不同的選擇吸收。只有從具體的道敎歷史發展的考察出發,瞭解它與科學之間相互糾結的關係及其歷史變化,才是宗敎史研究立場所要求的。我想,這一基本思考也應該適用於考察道敎與其他中國文化內容之關係的場合。

我傾向於認為,早期道敎主要是一種“救世”的宗敎,其神學敎義的核心是救治危世而致太平。魏晉之際則開始蛻變為以追求成仙不死為最高目標的“度世”的宗敎,而以後的發展則基本沒有越出這個軌道。所以,本書在寫法上著眼於道敎在發生這場變革性轉折的歷史過程中,“為什麼”和“怎樣”同科學發生關聯。同時,也兼及道敎吸收的傳統科學技術內容在以後各個時代的發展變化。本書沒有採用在討論有關問題時習見的“道敎與醫學”、“道敎與化學”、“道敎與……”之類的專題論述方式。從本書採取的研究立場和主旨來說,這是易於理解的。

前人有言:“說止於無險。”我沒有能夠做到。本書在諸如道敎對中國科技文明的發展的作用究竟有多大等根本性問題上,看法可能與時論不合。甚至對一些具有廣泛影響的專家意見也有辯難。我深知自己才疏學淺,但更願意用這種方式表達曾受惠於他們的卓越研究而產生的敬意。

本書的基礎是我的博士論文,是在導師任繼愈先生的悉心指導下完成的。在寫作研究中,我盡了自己的努力,但離先生的期望還很遠。我只有今後繼續努力。

張岱年先生、王明先生、石峻先生、席澤宗先生對本書寫作和岀版的關心,是我由衷感激的。對我來說,沒有比這些前輩學者的獎掖更為可貴的了。中國社會科學院世界宗敎研究所的很多師友也曾給予關心和幫助,有的還提出了建議和意見。因時間倉促,凡未及採納的,以及書中一定存在的其他錯誤和問題,也希望得到諒解和批評指正。

本書是在鄭文林、吳元梁和李樹琦諸先生的直接關心和督促下完稿和出版的。窪德忠先生為我從日本複印參考書,Michlle Macfarane小姐幫助複印並惠寄寶貴的文獻資料,張寶明和閻征先生也曾提供資料上的方便,我衷心感謝他們。

最後,我希望向於我有生養之恩的家鄉故土致意。我永遠不會忘記在那片貧瘠的土地上辛勤勞作的鄉親父老,和那些為了他們的後代默默燃燒自己生命的老師們。

金正耀

1989年11月

您的評論: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評 好評

請在下框輸入驗證號碼: