華夏諸神財神卷

|

|

緒論

財神最初出現的年代目前已難以考定。楊蔭深先生在其《事物掌故叢談》一書中說:「財神之說,于古未聞,今則信之者實較他神為夥,尤其是商人們更奉之必恭必敬,歲時致祭,以為財源的開闢,全賴此神降臨。因想得財而虛設財神,這實在是一種最無意義的舉動……總之,此種神靈,虛無妄誕,皆為後人附會而已,當然沒有真有此神可說的。」①

從近代以來普及科學、破除迷信的立場看,上述說法當然是下錯的。但是,認為財神僅僅是民間的虛設和附會,卻不是科學的結論。從理性的角度,我們盡可以說財神信仰是荒唐的,但絕下能說它是無意義的。

在民間諸神系統中,財神的確是出現得最晚的神祇之一。它的起源目前可以追溯到北宋。專記北宋京城汴梁風物的《東京夢華錄》中已有「財門」之說。著者孟元老於宋徽宗崇寧二年(一一○三年)入京師,宋欽宗靖康元年(一一二六年)南徒,在東京凡二十三年,書中所記皆為耳聞目睹之事實。其卷之十二「十二月」條雲:

近歲節市井皆印賣門神、鍾馗、桃板、桃符,及財門鈍驢,回頭鹿馬。②

可見以財門作為年畫主題的習俗在北宋已十分流行。宋版財門年畫至今尚未發現,王樹村編著《中國古代民俗版畫》一書收有「財庫之門」一圖。王注:「此圖繪刻兩文職官員,一似判官,一像主簿,二人相向而立。中間地上放置一大盆珠寶,光焰耀目。背景刻一緊閉之大門,上書『財庫之門』……從圖中地上一盆珠寶,而不是聚寶盆來判斷,此圖疑是元代(北京)繪刻的財門形式之一。」③

儘管根據宋元時代的「財門」年畫還不能作出財神已經產生的斷語,但在南宋京城臨安,近代以來的財神應該說已經正式產生了,其根據是南宋出現了專門的財神紙馬。南宋吳自牧著《夢梁錄》卷六「十二月」條雲:

歲旦在邇,席鋪百貨,畫門神桃符,迎春牌兒,紙馬鋪印鍾馗、財馬、回頭馬等,饋與主顧。④

所謂「財馬」,就是後世民間於年節期間用紙張印製的財神畫像,由於這些神像在民間被看作是諸神上下於天時騎乘的神馬,故又稱紙馬。財神紙馬是財神出現的確切標誌。

宋代是我國封建社會城市經濟發生重大變革的時期,儘管內憂外患不斷,但城市民間工商經濟空前繁榮,而民間信仰的財神恰恰在這時出現,不應當認為是歷史的巧合,而應當看作是某種合乎規律的現象。世俗化的城市生活儘管在文明發軔之初就已經萌生,但到了宋代卻由於近代市民階層的出現而達到了一個臨界點。這時,新的生活方式與傳統的信仰之間開始產生裂痕並且難以實現二者的整合,也就是說,當古老的諸神無法為近代的生活方式提供價值依據時,一些新的神靈便會被創造出來了,這中間就有財神。所以,財神的出現不止是表達了民間的俗世的發財願望,它同時也為追求財富的極端行為提供了一種精神上的保護,即通過以財神為中介的價值整合把市民行為納入諸神信仰的系統之中,使之具有了普遍的合法性。對於財神,市民與商人信之最篤,而對於財神的創造,他們的貢獻也最大,二者是一致的。這樣,依據實證的資料,結合對宋代社會經濟狀況的判斷及對財神本質的理解,我們說近代財神的產生始於南宋,該不致於失之千里的謬誤吧。

但必須指出的是,財神的出現並不僅僅與市民、商人階層有關,近代的財神崇拜同時也是一種普遍的社會信仰,正如一副財神廟上的楹聯所寫的:

蘊王藏珠,善賈固皆蒙樂利;

心耕筆織,寒儒亦可薦馨香。⑤

《燕京歲時記》「財神廟」條也記載了清代北京每年去財神廟燒香的人,不僅僅是商人:

財神廟在彰儀門外,每至九月,自十五日起開廟三日。祈禱相屬,而梨園子弟於青樓校書等為尤多。士大夫之好事者,亦或命駕往觀焉。彰儀門即廣安門也。⑥

這說明對財神的崇拜,有賴於全社會各個階層的人給予信仰上的支持。

近代民間財神信仰與財神崇拜的一個最大的特點就是:財神並非只是一個「人」,而是一羣「人」。也就是說,財神是一個羣體,是一個來源極不相同的各種神的集合。這種現像是極為有趣的,充分證明了財神不是某一類「財閥」如商人一家的「寵物」,而是不同階層與不同地域的人所推出的不同的偶像,從而反映了民間各色人等在財神身上寄託的願望與要求。這些願望與要求有一致的地方,也有不一致的地方。因其不一致,才會有不同的財神形象;因其一致,才會有統一的財神稱號。民間財神羣體構成的複雜性說明,即使是像祈求財富這樣一種普遍的世俗化傾向,其內涵也不是一言以蔽之就能說得清楚的。

財神的羣體性反映了民間在財富觀念上的內在矛盾。所謂內在矛盾,首先是指傳統觀念本身在財富問題上的兩難困境,簡單地說,就是所謂的「義利之辯」這一傳統命題在新的條件下的展開。若以理想的期望而言,獲取財富的目的是為了合於,「利」,而其手段卻應當同時也合於「義」。但實際情況卻往往不能盡如人意。如果說在普遍貧困的條件下,這一矛盾尚不十分突出,即長期停留在理論形態上,那麼自宋代以來,隨著世俗化的生活方式的空前膨脹,傳統「義利」命題的理論衝突就因外化為市民行為與農耕行為的對抗而更加直接與尖銳了。羣體財神的出現或許正是企圖弭合、消解以上衝突與對抗的方式,即通過賦予追求財富的極端實用傾向以一定的倫理原則作為價值依據,從而使近代以來的世俗化潮流獲得合法性基礎。我們發現,幾乎民間信仰的每一位主要的財神都是一種道德原理的化身。比如關公代表了「忠義」,范蠡代表了「智慧」,而趙公明和比干則代表了「公正」。這種現象不是無緣無故就能產生的。

財神除了具有提供安身立命之本(價值依據)的功能之外,同時也還具有道德自我約束的功能。當人們新的經濟行為及行事方式還缺乏近代法律制度的限定時,人們要使交往正常化,就必然訴諸某種倫理原則作為正常交往的保障。在「信仰的時代」,這種倫理原則往往要借助於神的名義方才具有一定的威懾力量而為大衆所接受。近代財神作為一組道德原理的化身在民間諸神系統中是極為特殊的,從而體現了該信仰鮮明的近代「人為的性質。

此外,在一個政治倫理化的國度,對經濟行為的超經濟的強制與剝奪從來都是十分嚴厲的,而且這種強制與剝奪又從來標榜著政治與道德的名義,因此財神的出現也具有反其道而行之的意味。即同樣以道德並同時以宗教的名義,最大限度地減少政治對經濟行為的侵害。

當然,並不是所有的人都對財神抱有好感,因為財神首先就沒有惠顧所有的人;同時,也不是所有的人都信仰財神,因為在中國無神論有著廣泛的基礎。因此,近代以來財神又往往成為人們咒罵、嘲弄的對象。不同的人批判財神出於不同的目的:有人出於對社會不公正的抱怨,也有人出於對傳統道德淪喪的擔憂。但是無論在那種情況下,這時的財神都已成為一種社會不公與道德失範的替身,而不是指真正的財神本身。

以上只是就社會、倫理的層面來討論近代財神的信仰的內涵,至此我們還沒有涉及到財神信仰的形式問題,而這一問題的複雜性並不稍稍遜色於前者。如果說財神信仰的內容更多地表達了個體意識層次的願望與祈求——儘管財神信仰也提供了類似「絕對命令」式的價值依據,但基本仍停留在經驗的層面上——那麼它的信仰形式中則深深地打上了民族潛意識的烙印。集體的和原始的「接觸神聖」的超驗衝動與渴望使財神信仰的儀式行為積澱成「有意味的形式」。

讓我們先從另一個問題入手,即財神信仰是通過何種途徑或方式在傳統的諸神系統中最終佔有了一席之地的?

傳統的中國是一個農耕大國,農神信仰的歷史與遺產旣悠久又豐厚。在農神信仰中蘊涵著早期俗世的財富崇拜,只不過那時的財富主要指的是農業財富,因此往往被稱之為「田財」。也就是說,當人們對財富的理解還囿於一種特殊的內容而沒有獲得其普遍形式的時候,財神必然被包容於農神之中而無法獨立出來。傳統的農神抑制了近代財神的產生。

當然,這只是問題的一個方面,而問題的另一個方面是,傳統農神又是近代財神產生的原生土壤。可以說,沒有農神信仰的「原始積累」,財神也不會從天而降。財神信仰借助了農神信仰的服裝和道具,甚至使用了農神信仰的台詞和劇本。因此當我們說近代財神脫胎於原始農神,以農事季節原理為依據時,並不是捕風捉影的臆釋。而且,也正是通過農神信仰儀式這一中介渠道,遠古的民族創世神話,作為一種原始記憶,才被遺傳並深深地埋藏於財神信仰的儀式行為當中。

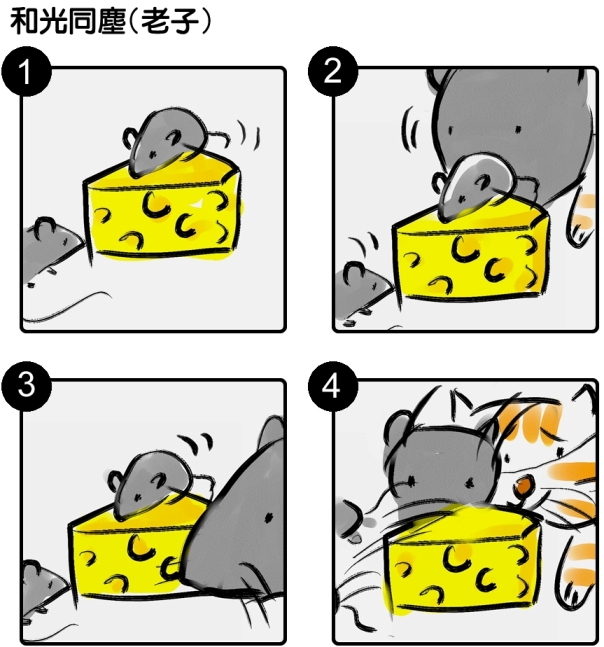

在考察民間種種祈求財富的儀式行為時,我們發現:作為意識著的、充滿俗世願望的個體,人們往往下去理會新年迎接財神的習俗究竟要把我們引向何方?但是作為集體儀式的參考者之一,人們卻下自覺地通過身體動作無言地向世人吐露出我們全部行為的本質:模擬創世。民間信仰的深刻之處即在於,民間堅持認為,世界的完美性絕對依賴於神在遠古的第一次創世,沒有神的初始創世所引發的神聖力量,世間所有的一切幾乎都是不可想像的,包括財富。但是民間又認為,神的創世不會是一勞永逸的行為,神聖力量也有衰竭的時刻,因此每當這時就需要人對神的扶助。新年迎接財神作為年年創世儀式的組成部分,不僅通過對神的初始創世的模仿使人類再次感染到遠古創世的神性力量,而且通過激活世間已衰弱的神聖力量,幫助神完成了一次又一次重複創世的工作。民間認為,這種神的工作是世間財富的根本來源,民間的求財習俗在行為方式上從而被認為是遠古創世的有意無意的模仿。

由此看來,民間財神信仰儀式具有宇宙論的性質,其根源是神話式的。我們只有站在神話學的立場上,才能夠理解民間種種怪誕的求財習俗。同時我們也才能透過個體行為的表面,深入到集體意識的深處,窺視到那原初式的情感衝動的真諦,從而接觸到世俗人性的終極價值源泉——人作為神性的存在。包括迎接財神在內的新年創世儀式向人們顯現的神的啟示是:只有年年儀式性的重返創世年代,人們才或許能夠稍稍一洗平日世俗的污濁。即當人們被世俗力量的膨脹壓迫得喘下過氣來時,那麼,人們對神性存在的渴望便會進一步加強。

您的評論: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評 好評

請在下框輸入驗證號碼: