中國民間崇拜佛界神祇

|

|

中文版序

祿是遒和傳教士對中國民間宗教的研究

李天綱

祿是遒(Henri Doré,1859-1931)神父,生於法國,在勒芒神學院預科畢業後,于1882年晉鐸。因國內反教風氣嚴重,他去蘇格蘭加入耶穌會。1884年來中國,用一年時間在上海學習了中文口語和寫作,去安徽傳教,直到1895年因健康問題回到上海。在徐家匯耶穌會總部進修、療養一年後,又到江蘇各教區傳教。祿是遒神父一直在“兩江總督”管轄範圍之內,即天主教法國耶穌會巴黎省負責傳教的“江南教區”農村工作,曆三十多年。上海西郊的徐家匯,是法國耶穌會在江南傳教事業的後方基地,祿是遒神父常常回到上海,從事避靜、進修、研究、療養和教學活動。1918年以後,因積勞成疾,患上了慢性腸胃病,健康每況愈下,他就留在上海,在耶穌會徐家匯住院專事研究工作,同時,在上海主教區的董家渡沙勿略堂講道,在盧家灣震旦學院講課,在洋涇浜救濟院做慈善工作。1931年12月,經長期病痛之後,他在徐家匯路(今華山路)聖母聖心會的普愛堂(241弄7號)去世。享年72歲,留居江南47年。

傳教士研究中國民間宗教,動機非常自然,他們需要瞭解當地宗教狀況,以便傳教。祿是遒神父研究中國民間宗教,起因也是傳教。按本書序言的交代,作者出版這一著作的主要目的,是要幫助在鄉間的同事們,即那些新近從西方到達,還不瞭解中國人宗教狀況的傳教士們。這些人總有一天要碰到民眾的宗教信仰問題,因此,他們必須對中國人如何思想,他們的信仰和崇拜方式有一些瞭解。有此配備後,他們就會少冒犯一些當地人的成見,可以“更好地推進將基督教真理植入這塊土地的偉大工作”。除了這個審慎傳教的目的,即按照作者的設想,把中國人的民間崇拜方式整理出來,供傳教士查閱,不要無故冒犯中國人之外,還有另外兩個實用目的:一、為從事“比較宗教學”的學者,提供一套研究東方信仰的範本;二、給一般讀者提供一種讀物,用以瞭解下層民眾信仰中的“中國的真宗教”。

值得注意的是,處於講“科學”的十九世紀,宗教研究也漸漸“科學化”。祿是遒神父已經不能再孤立地使用基督教神學來評判“異教”,必須結合“比較宗教學”、“人類學”等科學研究方法來研究中國的民間宗教。按他的意思,重要的不是批判“迷信”,而是要揭示一個“真正的中國”。祿是遒以為,上海這樣的通商口岸,能夠引領中國的理想,卻不能代表中國的真實,他說:“真正的中國,在通商口岸城市很少存在。文明在這裏起著作用,將中國人提升到一個比其鄉村同胞較高的層面。所以,誰要想研究中國的真實生活,就必須在遙遠的地區,即一些離奇的老鎮,一些邊遠省份的隱蔽村莊來觀察中國,這就是傳教士所作的。”為此,祿是遒作為傳教士在江蘇、安徽兩省二十多年,從事左右中國人社會和家庭生活的宗教,和其他無窮無盡的迷信的研究。“他訪問了市鎮、廟宇和寺觀,向人們詢問神公、神母、地方神祇和神仙人物,為他未來的巨著收集了珍貴的材料。”這種“田野調查”,已經接近了現代人類學的方法。祿神父的研究,雖然還殘留著基督教神學的痕跡,例如他還常常會直接表露對中國人的迷信行為的鄙視和批評,但是總體上來說,他的研究屬描述性的,是力求客觀的,因而大致符合作者預想中的“科學”方法。

作者雖然力求“科學”,但我們也不能說《中國民間崇拜》已經是一部擺脫神學氣息的科學著作。在一百多年前人類學、社會學、比較宗教學草創時期,一個天主教耶穌會士必然還會有很多“非科學”的關懷。正如作者交代的,這套書的主要讀者,是他的傳教士同事,其次才是一般西方讀者。這樣的讀者定位,以及作者自己的價值傾同,使得本書對中國的民間崇拜作出符合時代的評判。比如,作者和譯者們,把“符咒”判斷為“迷信”,指出它們“在人們中激起一種求利與恐懼之心,遠勝於真正的(對於上帝的)崇尚和榮耀。任何訪問過中國都市寺觀的人都很容易發現這點。它也助長了多神論傾向,從而導致對於上帝的忽略”。顯然,這是用基督教“一神論”和“基督論”作為判斷標準,說他們是“基督教中心論”也是可以。

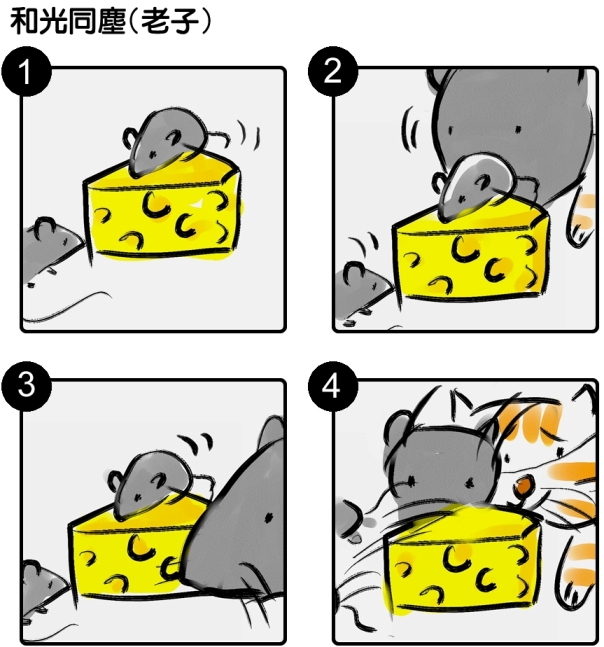

然而,《中國民間崇拜》是一部超越前人的劃時代巨著。以前有人(如李提摩太、蘇慧廉)論述了中國的“三教”和民間信仰,也有人(如盧公明)研究某一地區民間宗教,但像祿是遒神父這樣積幾十年之力,結合文獻研讀和田野調查,以如此巨大的篇幅來記錄、介紹和研究中國社會中的信仰活動歷史上絕無僅有。《中國民間崇拜》引用的文獻,中文的就有《搜神記》、《神仙通鑒》、《文獻通考》、《續文獻通考》、《佩文韻府》、《淵鑒類函》、《太平廣記》、《抱樸子》、《竹書紀年》、《三五帝紀》、《事物原會》、《老子》、《莊子》、《列子》、《山海經》、《齊東野語》、《尚書》、《詩經》、《封神演義》、《西遊記》、《三國演義》、《二十四史》、《資治通鑒綱目》、《訓真辯妄》、《酋陽雜俎》、《簷曝雜記》、《陔余叢考》、《百丈清規》、《仙傳拾遺》、《廣興記》、《明一統志》、《江南通志》。另外,他收集資料所到的地區,包括了安徽的徽州、黟州、廬州、無為、太平、合肥、池州、滁州、和州、潁州、泗州、霍山等地;江蘇的上海、蘇州、常州、鎮江、通州、泰興、如皋、宿州、邳州、海洲等地。在撰寫這套書的過程中,除了參考黃伯祿神父的文獻研究之外,還結合了大量實地調查的口述資料。而其田野調查部分基本上是一個人完成的。

祿是遒神父先在安徽、江蘇等地用法文寫作,在徐家匯的土山灣印書館出版。晚年回到上海基地後,他的徐家匯同事,愛爾蘭籍耶穌會士甘沛澍(Martin Kennelly,1859-?),聯絡了遠在香港香港仔天主教修院的愛爾蘭籍會士芬戴禮(Daniel.J.Finn,1886-1936)一起,將這套書翻譯成英文。法文原版分兩部分,共十六卷,英文翻譯本合併為十卷。相比法文版,英文版是一個比較好的版本。法譯英的時候,祿是遒神父還在世,他懂英語,有什麼翻譯問題,他們一起商量解決。乘英文版的翻譯,兩位母語是英語的神父參照了英、美、德、荷、比等非法語學者研究中國民間宗教的著作,相互印證,視野更廣闊,也便於讀者引用。更重要的是,翻譯過程中,對引用的中文古籍做了仔細的核對和訂正,做了更多的注釋,使研究更加精確。英文版做了大量的修訂、增寫和注釋,可以說是一部新的著作,更加值得重視。英文版的第一卷於1914年由土山灣印書館印製發行,接下來三卷分別在1915年、1916年發行。全書大約於1932年左右完卷。

《中國民間崇拜》甫出版,法蘭西學院(College de France)授予他們一個特別獎,這是法國主流學術界對於教會學術界的承認,非常難得。法蘭西學院是“學院派”,是歐洲“科學”和“理性”的宣導者和堅守者,通常對天主教神學持嚴厲的批評態度。他們樂意承認在華神父學者們的“中國民間崇拜研究”,原因有二:一,法國學院派“漢學”受耶穌會“漢學”影響很重,法蘭西學院漢學家雷慕沙(Jean-Pierre Abel-Remusat,1788-1832)、儒連(Stanislas Julien,1797-1873)的中國宗教研究,直接繼承了法國耶穌會士“漢學”;二,法國著名社會學家杜爾克姆的學生葛蘭言(Marcel Granet,1884-1940)個人關注祿是遒神父的研究。葛蘭言於1911年在北平留學,留居平、滬兩年。1919年完成博士論文《古代中國的節慶與歌謠》(Fetes et Chansons Anciennesde la Chine),成為法國最有影響的漢學家。祿是遒、甘沛澍和芬戴禮在這套書的著述中,不斷引用該著作,試圖加重“學院派”色彩。葛蘭言的中國宗教研究,繼承杜爾克姆社會學方法,改變過去的基督教神學取向,把古典文獻和田野考察結合,建立“比較宗教學”。《中國民間崇拜》的方法,在某種程度上和法國本土的宗教學新潮流相契合。1939年,法蘭西學院的週邊學術機構北平法國漢學研究所成立,民俗學組的研究人員在擬定研究專案的時候,選擇《中國民間崇拜》,結合哥羅特的《中國的宗教制度》等書,編制人名、書名通檢及研究卡片,作為首要課題。

英譯者芬戴禮提示我們:理解祿是遒神父的學術思想,需要參看戴遂良的《歷代中國》和《中國宗教信仰及哲學觀點通史》、馬伯樂的《古代中國》和葛蘭言的《中國文明》。這些書籍都是西方“漢學”的主流成果,研究中國古代社會,關心夏、商、周三代古史傳說中的聖賢人物。祿是遒的《中國民間崇拜》從民間信仰的角度,參與了法國漢學的古史研究。祿是遒在江南地區的民間信仰中,也找到了“三皇五帝”,伏羲、神農、堯、舜、禹、湯。他把《封神演義》中的民間信仰帶入古史研究,也證明祿是遒《中國民間崇拜》的學術取向。

祿是遒等人的《中國民間崇拜》一直受到學術界的重視。正如作者們所希望的那樣,作為一部中國民間宗教的資料大全,本書的存真價值非常高。在中國大陸一百年的“移風易俗”之後,書中記載的“迷信”許多不能找見。當年人們習以為常的風俗、規矩、禮儀、祭拜、禁忌、符號都已蕩然無存,只留在遙遠的記憶中。現在要瞭解我們祖先的生活,追溯中國文化的來源,只能依靠這些紙上蹤影了。1966年,臺灣成文書局全套影印了英文版,供學者使用,其中的珍貴資料常為人所用。

江南一帶,盛行符籙,是道教“正一派”盛行的地區。龍虎山天師道、茅山上清派、閣皂山靈寶派各有符籙,稱“三山符籙”。符咒的最大功用是驅魔,把符咒貼在病家的患部,取下燒成灰燼,調在酒或水吞服,用來治病。據說,僅龍虎山天師道就有三十六籙,七十二符。道士們用它們治病、驅鬼、求神,曾經是中國人日常生活中密不可分的一部分。自近代“移風易俗”、“新生活運動”、“反封建迷信”之後,短短幾十年間如風捲殘雲,在上海這樣的現代城市裏根本見不到符籙了。前幾年,江蘇茅山重新印製了幾本符籙圖冊,僅十幾幅而已。而《中國民間崇拜》則輕而易舉地收錄了百多幅。據作者說,他在揚州、高郵、南京、蕪湖、和州、含山、無為等地的“紙馬店”裏,購買到這些符咒;參觀寺觀的時候,僧人、道士也送給他很多幅。有些符咒,還能在諸如《趨吉避凶全書》、《增補秘傳萬法歸宗》等書裏找到,發表的只是他整理出來的一部分。幸虧有這部著作,為我們保留了諸多一百多年前的符籙原本,供我們觀賞研究。

祿是遒對中國社會生活中的信仰活動,做了迄今為止最為完整的收集和描述。經過他的收集整理,中國各宗教(包括對其“宗教性”有爭議的儒教)的信仰特徵暴露無遺。有了這樣一部著作,再要說中國本土文化當中沒有宗教,就很難了。因為《中國民間崇拜》揭示的宗教性也存在於儒家之中,就不能說儒家不是宗教。二十世紀三十年代起,馮友蘭先生力辯“儒家非宗教”,但鑒於祿是遒《中國民間崇拜》的確鑿記錄,他不得不承認祿是遒在書中描述的儒家禮儀確實是“宗教性的”。馮友蘭在英文論文中說:“祿是遒的《中國民間崇拜》中有幾章是關於喪禮、供禮和婚禮的。祿神父書中描述的這些禮儀和《禮記》所描述的並不完全相同,但兩者確實都有一些迷信,在某種意義上,它們確實是宗教性的(Religious)。”然後,馮先生提出解釋:儒家“在經典中把宗教性的元素改造成詩歌,它們不再是宗教性的了,而僅僅是詩歌性的了。”儒教真的已經把中國人的宗教禮儀改成“詩歌”嗎?讀《中國民間崇拜》,聯繫當時還天天在社會生活中演練的“中國禮儀”(祭祖、祭孔、祭天),很難否認它們的“宗教性”。最後,馮友蘭也不得不按照孔德(Augeste Comte,1798-1857)的定義,說儒家是一種“人文主義”的“人文宗教”:“如果說它們是宗教,那麼它們是人文宗教”(If they are to be called religion,they are the‘Religion of Humanity’)。正是有了祿是遒《中國民間崇拜》,馮友蘭不得不承認儒家也是某種宗教。

《中國民間崇拜》是祿是遒神父的個人作品,但在很大程度上得到了在華耶穌會士們的集體幫助。上海徐家匯耶穌會住院內良好的學術環境,給祿是遒神父的幫助尤其重大。這裏學術機構眾多,學者人士雲集,學習條件優越,曾經產生出大量優秀的學術作品,《中國民間崇拜》只是其中一種。在這套書的出版之前,已經有中國籍耶穌會士黃伯祿(斐默)的中國迷信研究著作出版,祿是遒神父顯然運用了其中材料。

黃伯祿(1830-1909),江蘇海門人,1851年參與上海徐家匯依納爵公學的創辦與教學,通法文、英文。1860年晉鐸,1875年任徐匯公學校長,一直在徐家匯從事文教工作,直到去世。撰有《訓真辯妄》、《集說詮真》、《集說詮真續編》、《正教奉褒》、《正教奉傳》等著作,是中國天主教會中學術淵博,著述豐富的著名華籍耶穌會士。《訓真辯妄》、《集說詮真》是天王教會安排黃伯祿寫作的反迷信著作,目的是宣傳和建立天主教信仰。《訓真辯妄》有光緒三十年(1904)上海慈母堂第三次印本;《集說詮真》、《集說詮真續編》有光緒三十二年(1906)上海慈母堂排印本。可見在祿是遒出版《中國民間崇拜》之前,黃伯祿已經完成了中文的“中國迷信研究”。《集說詮真》近年有新版,被收錄在《中國民間信仰資料彙編》(王秋桂、李豐茂編,臺灣學生書局,1989年)。

由於採納了《訓真辯妄》、《集說詮真》的成果,使得《中國民間崇拜》的中文文獻基礎非常扎實。很多說法,都有確鑿的文獻來源。查到黃伯祿的《訓真辯妄》(上海圖書館藏,光緒三十年第三次印本,上海慈母堂藏版)。按“黃伯祿斐默氏識於滬西之匯堂”的序言,本書切版的年份,是“光緒九年”,(1883)。本書的內容,正如作者在書名上標識的那樣,分為“訓真”和“辯妄”兩部分:“訓真”部分正面闡釋天主教的教義,“辯妄”部分則系統批評了作者所認為的那些負面信仰。“訓真”部分從“天主二字何解第一篇”以下共30篇,根據十九世紀流行的天主教義,論述什麼是正當的教會學說,為天主教徒確立正統信仰。從“異端當禁第三十一篇”開始,一直到“雷公第一百十六篇”共86篇,作者把中國民間崇拜分門別類地羅列出來,加以敍述、總結和評判,目的在於矯正中國天主教徒“虛妄”的崇拜行為。“訓真”講西方神學,共30篇;“辯妄”批中國迷信,共86篇。從比例關係來看,可以說黃伯祿在寫作《訓真辯妄》的時候,對於本土宗教的批判上面著力更深。

《訓真辯妄》的86篇“辯妄”之作中,全面系統地批判“迷信”,是近代中國人批判“迷信”的最先聲。現將作者在書中點名道姓列舉的“迷信”現象再列舉一遍,可以看出十九世紀中國天主教會裁定的“迷信”種類,有如下的大致情況。它們是:“叩拜亡人”、“木主”、“祭薦亡人”、“家堂”、“天地君親師”、“紙錢”、“買路錢”、“解天餉”、“紙馬”、“紙房子”、“紙旌”、“符籙”、“禦火雞”、“姜太公在此百無禁忌”、“門貼福字”、“石敢當”、“曆中宜忌”、“風水”、“擇日”、“算命”、“相面”、“文王課”、“六壬課”、“簽蔔、“擲珓”、“測字”、“輪回”、“避煞”、“戒殺”、“放生”、“吃素”、“招魂”、“念佛珠”、“臘八粥”、“赤豆粥”、“上立特寵之聖人理應敬禮”、“孔子”、“老君”、“釋迦佛”、“元始天尊”、“玉皇大帝”、“關帝”、“文昌君”、“魁星”、“社稷”、“城隍”、“土地”、“閻王”、“地藏”、“黿君”、“西王母”、“觀音”、“天妃”、“麻姑”、“紫姑神”、“東獄”、“張天師”、“八仙”、“劉猛”、“三茅君”、“蕭公”、“晏公”、“許真君”、“三官”、“五聖”、“龍王”、“馬王”、“財神”、“門神”、“鍾馗”、“痘神”、“四人金剛”、“灌口神”、“祠山張大帝”、“鄂王”、“施相公”、“都天神”、“蕭王”、“壽星神”、“火神”、“水神”、“風伯”、“雷公”。

祿是遒的《中國民間崇拜》,無疑延續了黃伯祿的《訓真辯妄》。兩者之間的關係,是黃書在前,祿書在後。由於黃書在先,故比較簡略;因為祿書在後,有機會補充增訂,故而更加詳盡。還有一個更有興味的對比特徵:黃伯祿神父是華人教徒,對中國迷信的批判更加強烈;祿是遒神父是法國神父,對“中國迷信”反而表現出滋滋有味,津津樂道的樣子。把黃伯祿和祿是遒的中西文著作對比,很容易看出華人學者的自我批判更加嚴厲,外籍學者的對照研究比較客觀。祿是道神父想要品嘗中國宗教“味道”的欲望,使得《中國民間崇拜》如此詳盡.仔細,圖文並茂。

為了說明祿是遒《中國民間崇拜》和黃伯祿《訓真辯妄》之間的關係,我們可以把《訓真辯妄》中的“許真君第九十六篇”和《中國民間崇拜》中的“許真君”作一對比。兩篇有同樣的古籍來源:《太平廣記》和《授神記》,敍述也大同小異。《訓真辯妄•許真君》:“許真君第九十六篇:世稱真君,姓許,名遜,字敬之。河南汝寧府人(或謂江西江寧府人),生於吳赤烏二年。及長,舉孝廉(中舉人),晉武帝太康初年,授旌揚(在湖北枝江縣北)令,嘗點瓦礫成金,分施於民,並以符咒治疫。旋棄官歸,浪遊江左(江南)。時有蛟精化為少年,自名慎郎,春夏旅遊於江湖。一日,許遜于豫章(江西南昌府)遇之,慎郎遂化黃牛逃遁。許遜即化黑牛追之。黃牛投井,黑牛跟入。黃牛既出,奔往潭州(屬河南),複變為人。許遜跟至潭州,令慎郎化歸本形,並飭空中神兵誅之。東晉孝武帝甯康二年八月初一日,於南昌(府屬江西)城外西山舉家四十二人,白日升天,雞犬隨去,宋徽宗封為妙濟真君(分見《太平廣記》、《重增授神記》)。按許遜點瓦礫為金,誦符咒治疫,以及白日飛升等事,同一荒誕,毋庸置辯。又按蛟精變人,複變黃牛,許遜變黑牛,追殺誅之,其事不但荒幻不經,且捏造未圓其說。蓋許遜既能令神兵誅戮蛟精,何不于豫章初遇時即令誅之,乃等變黑牛追逐投井。且身為孝廉,曾官邑宰,何竟若是之不自惜耶?”

《中國民間崇拜•許真君》:“許真君,這位人物姓李,通常叫做遜,字敬之。對他的出生地沒有一致的權威說法。有人說他來自河南汝寧府。《廣輿記》的作者相反,認為他來自江西南昌府。他的父親是許肅,祖父是許談。她的母親做過一個夢,夢中有一個帶金色羽毛的鳳凰。這個鳳凰嘴裏銜著一顆珍珠,扔到了她的胸中,於是她就有了孩子。孫權(吳國的建立人)掌權後的赤烏第二年,這個孩子出生了。在他小的時候,學習了道法。在他剛剛成年的時候,他對父母孝順,過著有節制的生活。在晉武帝太康(280)初期,他被指令為旌陽令。這個古老的地方坐落於湖北荊州府,枝江縣北面的郊區。在那幾年乾旱的時候,他摸過的瓦片碎塊能變成金子,這樣那些悲傷的人們可以還清賦稅的欠款。千家萬戶都因為他的法寶和符籙從疾病中恢復過來。在國家陷入麻煩的時候,他辭了官,來到了揚子江南面。”

《中國民間崇拜》和《訓真辯妄》之間確實有聯繫,為此荷蘭漢學家Barend J.ter HAAR認為祿是遒的著作抄襲了黃伯祿,全書價值不高。在Barend j.ter HAAR的個人網頁http://website.leidenuniv.nl/~haarbjter/chinrelbibl.htm中,他認為祿是遒只是不加改進地沿用了黃伯祿的成果,他告誡學生,不要使用《中國民間崇拜》。(Doré,Henri.Researchessur les superstitions chinoises.This work is a plagiarized version of Chinese research by a fellow Jesuit priest,without any improvement and horrible Westernized illustrations.Instead use the works in Zhongguo Minjian Xinyang Ziliao Huibian,which includes Doré's original source.)這個結論是否真的能夠成立,要根據進一步的研究,比較兩者在文獻考據上的不同貢獻,才能最後做出。

現代學者批評祿是遒的著作中有“可怕的西方化意象”(Horrible Westernized Illustrations)。這樣的批評,表達了當代西方學者對於自己過去歷史上的“殖民主義”的深刻反省,是一種可貴的良知。揚棄舊時代“基督教中心論”的宗教研究,對於今天眾教平等的宗教學研究是非常必要的。但是,我們也不能過於“以今律古”。要看在一百多年前,祿是遒是否比其他人有更多的“西方化意象”,如果不是,相反還比他人更多些客觀,則就要承認在華耶穌會士和新教傳教士對中國宗教研究的開創之功。只要比較一下基督新教的著名的“反迷信”中文著作《破除迷信全書》(李幹忱,美以美會全國書報部印本,1924年),就可以看出天主教耶穌會士對中國迷信的批評,相對溫和。和西方流行的其他極端反異教、反迷信的作品相比,在華傳教士的中國宗教研究,又是相對溫和。上海徐家匯的耶穌會士們,他們還在繼承利瑪竇以來的“漢學”傳統,比較尊重中國文化,從而超越歐洲十九世紀強烈的“基督教中心主義”和“西方中心主義”,容納東方,接受中國。他們研究中國宗教的目的之一,主要還是希望西方的基督徒們能夠正視中國文化。這種態度,值得肯定。再者,反過來說,中國讀者為什麼不能也像當代西方學者一樣,經常反省一下自己的歷史過錯,一定都要讀到對自己文化的贊詞才高興呢?“聞過則喜”,很難做到,卻很有意義。

(作者系復旦大學宗教學系教授 博士生導師)

出版前言

《中國民間崇拜》十卷,譯自法國耶穌會士祿是遒神父的原著《Reserarches into Chinese Superstition》(英譯本)。該書法文原著於1912年後陸續出版,後由愛爾蘭籍耶穌會士甘沛澍(Martin Kennelly,)和芬戴禮(Daniel.J.Finn,)翻譯成英文十卷本通行于世,集中國和西方學者早期研究中國民間宗教之大成。

祿是遒(Henri Doré,1859-1931)神父,生於法國,1884年來到中國。他在上海和江南一帶傳教達三十多年之久,在上海、江蘇、安徽和全國各地調查中國民間的迷信習俗,並收集了大量包括中國年畫、符咒在內的民俗圖片資料。後因健康受損,回徐家匯藏書樓工作,從事著述、研究和教學活動。1931年12月在上海去世。《中國民間崇拜》(法文本)是祿是遒神父花費畢生精力,結合文獻研讀和田野調查,撰寫而成的關於中國民間宗教的惶惶巨著。

法文本《中國民間崇拜》十六卷,每卷有彩圖20-70幅不等。翻譯成英文本十卷。相比法文版,英文版是更好的版本。祿是遒本人懂英語,翻譯本書,兩位母語是英語的同會神父參照了英、美、德、荷、比等非法語學者研究中國民間宗教的著作,相互印證,視野更廣闊,更便於讀者引用。更重要的是,翻譯過程中,對引用的中文古籍做了仔細的核對和訂正,做了更多的注釋,使研究更加精確。英文版做了大量的修訂、增寫和注釋,可以說是一部更新的著作,值得重視。

祿是遒吸收了同在徐家匯研究中國民間宗教的黃伯祿神父的中文文獻研究成果,加上他幾十年的不懈調查,對中國社會生活中的信仰活動,做了迄今為止最為完整的收集和描述。《中國民間崇拜》(法文本)出版後,法蘭西學院(College de France)授予他們一個特別獎,表明法國主流學術界對教會學術的承認。此書一直受到學術界的重視。作為一部中國民間宗教的資料大全,現在要瞭解我們祖先的生活,追溯我們文化的來源,只能依靠這些紙上蹤影了。1966年,臺灣成文書局全套影印了英文版,供學者使用,其中的珍貴資料常為學人引用。

這套書具有較高的文獻價值,且存世稀少。祿是遒的著作是在徐家匯藏書樓撰成、編輯和出版,也為徐家匯藏書樓收藏。為了給學者和愛好者提供必要的研究史料,我們將書譯成中文出版,收入《徐家匯藏書樓文獻譯叢》。我們邀請復旦大學宗教學系李天綱教授主持這套書的翻譯並擔任主審。上海圖書館、復旦大學和其他機構的學者同仁共同承擔了翻譯、校訂工作。李天綱教授對書名、人名和地名統籌校訂,並審核了大部分的譯稿。翻譯中,盡可能將引文回譯到中文,以符原意。只是在翻譯中出現較大的引申含義,且含有作者解釋意圖的時候,用直譯的方法譯出,保留作者的原意。審閱過程中,主審者和譯者、校者、編輯對處理各種複雜難題,進行過多次協商研討,原書名《Researches into Chinese Superstition》(應譯為《中國迷信研究》),現改譯為《中國民間崇拜》;為免教眾誤會,書中一些批評用詞也做了稍許刪改,尚祈讀者體恤見諒。

中譯本《中國民間崇拜》十卷,基本按照英文版的編排順序。英文版十卷,分為兩大部分:第一部分共五卷,總為“民間習俗”,介紹了在中國民間盛行流傳的婚喪習俗、歲時習俗和符咒、占卜等迷信習俗;第二部分亦五卷,總為中國眾神,介紹了佛道兩界的神祇和仙話傳說。這次中譯,由主審者和編者討論決定,十卷圖書,每卷均根據卷中不同內容,獨立命名成冊,更見體系,亦方便檢讀。英文原版每個章節均附有彩色畫片,大多現已失傳,難得一見。它們是祿是遒神父花費一生心血收集的珍貴資料,更是本書不可分割的一部分,此次出版,均以原貌收錄,以饗讀者。

本書始作於一百多年前,當時西方漢學還處於初期階段,書中的一些觀點和結論,今天看來已經過時。有些人物和史實,經後來學者考訂,多有修正。祿是遒神父和其他漢學家,大多沿用基督教的標準來衡量中國宗教的優劣短長。儘管他們試圖越出西方人的視野來瞭解東方文化,但受到成見和能力的限制,很多地方確有疏漏和偏見,編審譯者不一一指明,需要今天讀者的鑒別和明察。

您的評論: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評 好評

請在下框輸入驗證號碼: